LUNAのミキサー上にAPIのコンソールを再現

LUNA はいわゆるDAWツールではありますが、テープやコンソールのエミュレーション精度がとても良く、個人的には「アナログテープ・マシンやコンソールが置いてある海外の有名スタジオに行って作業する」のに近い感覚があり、まさに魔法の箱であると感じています。

そんな LUNA の新オプションとして登場した API Vision Console Emulation Bundle は、70年代から現在に至るまでレコーディングスタジオのスタンダードなコンソールのひとつである、API のミキシングコンソールを再現するものです。クラシカルなアメリカンロックからモダンでハードなサウンドまで、API の音は様々な名盤で聴くことができ、一般的には「カラッと明るくて、パンチがあり、埋もれない」のが、いわゆる“APIらしいサウンド”と言われています。アコギやエレキギターとの相性が良く、ドラムに独特のキャラクターを与えることができ、ソフトシンセの少しもの足りない部分を埋めてくれることもできます。

API Vision Console Emulation Bundle は API Preamp(プリアンプ)、API Vision(コンソール)、API Summing(サミング)、API 2500(バスコンプレッサー)の4つで構成されています。今回は実際に、ボーカルレコーディングとミックス作業でこのバンドルを使用して、筆者なりのインプレッションをお届けしたいと思います。

目次

- API Preampは密度があり芯がハッキリした音像

- API Summingでフェーダー間の混ざり具合や振る舞いをエミュレート

- API VisionのEQ&コンプモジュールでサウンドメイク

- API 2500でハードコンプをパラレルでかける

API Preampは密度があり芯がハッキリした音像

まずは、女性ボーカルのレコーディングで試してみました。セッティングについては、なるべく LUNA ユーザー以外の方にもわかりやすく説明します。

LUNA は同社のオーディオインターフェイス Apollo と密接に結びついています。これにより、ネイティブDAWについて回るオーディオ入出力の「レイテンシー」を感じることがなく、また、モニター調整やゲイン調整のためにDAWと Console ソフトを行き来するといった煩わしい手間もなくなります。

Apollo のインプットにマイクのケーブルを差したら、トラックのUNISON段でプリアンプのゲインを調整します。バンドルに含まれる新しい API Preamp は、文字通り、API コンソールのプリアンプモジュール 212L を再現したUNISON対応のプリアンプです。同じくUNISON対応の API Vision Channel Strip を使うとDSPの占有率が高くなりますが、レコーディング時はDSPへの負担をなるべく減らせるように、シンプルな単体のプリアンプとして API Preamp が用意されたのだと思われます。

今回は Neumann U87(コンデンサーマイク)を Apollo x4 のインプットに接続し、UNISON段に API Preamp、RECORD FX段に音量のピークを抑えるための Empirical Labs EL8 Distressor (コンプレッサー)を挿して、かけ録りをします。ここまでは Apollo 内蔵のDSPで処理されます。

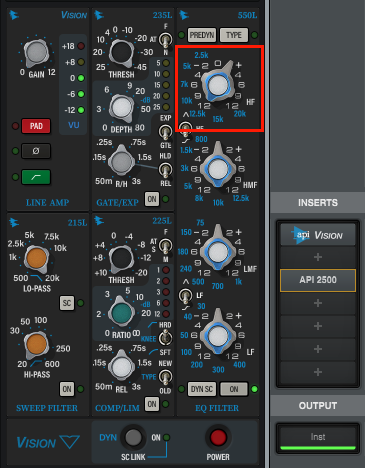

ボーカリストはヘッドホンでモニターをします。ボーカリストから「音程が取りやすいようにモニター上でハイを少し出してほしい」との要望があったので、トラックのCONSOLE段に API Vision を挿して、3バンドEQモジュールの 550L で10kHzを4dBブーストしました。EQの効果はモニター上にだけ反映され、実際にはEQをかけていないクリーンなサウンドがレコーディングされます。もちろんモニターのレイテンシーは感じません。

なお、API Vision は録音/入力可能状態のトラック上ではDSPで処理され、プレイバック時はネイティブ(MacのCPU)で処理されます。

録音が終了したら、モニターにかけた API Vision を外して、プリアンプ単体の音で確認します。API Preamp のサウンドキャラクターは、密度があり、芯がハッキリした音像です。息遣いまで、しっかりキャプチャできています。ひと言で片付けてしまうと怒られるかもしれませんが、まったく“APIらしい音”です。これはUADプラグインの他のプリアンプにも言えることですが、モデリング元のハードウェアと遜色ないクオリティなので、オケの中で聴くとどっちがハードの音なのかわからなくなります。

API Summingでフェーダー間の混ざり具合や振る舞いをエミュレート

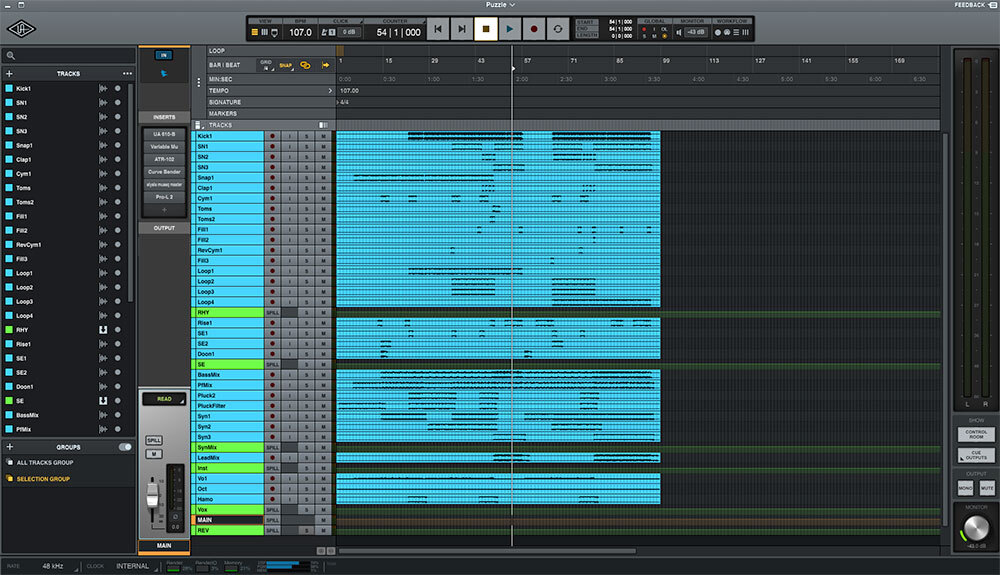

次はミックスの場面で、API Summing を試してみたいと思います。サンプルとして、筆者が参加するプロデューサーユニット YuTA P の「Puzzle feat.sae」という楽曲を用意しました。オリジナルのミックスは、Presonus Studio One 5(DAW)、Apollo x4、Softube Console 1(コンソールエミュレーション)を含むセットで作業したものです。

今回は、まず Studio One の各トラックをエフェクト込みでステムに書き出し、それを LUNA に読み込みました。そして、トラック、バス、センドエフェクト用バスをミックスし、マスターにサチュレーター(UA 610-B)、トータルEQ(Chandler Limited Curve Bender)、トータルコンプ(Manley Variable MU)、テープ(Ampex ATR-102)などを Studio One でのミックス時と同じようにかけます。

また、Studio One ではインストバス、ボーカルバス、コーラスバス、エフェクトバスを Console 1 に送って、Console 1 をアナログ・サミングミキサーのように使用した(アナログコンソールの質感を得るためにプラグインとして通した)ので、その部分を LUNA のSUMMINGやCONSOLEに置き換えて試してみたいと思います。

まずは各トラックとバスの、CONSOLEとSUMMINGをオフにした状態の音源を聴いてください。

次にインストバス、ボーカルバス、エフェクトバス、マスタートラック(Main)に API Summing を挿して、サミングした状態がこちらです。

このように API Summing は、API のコンソール特有のフェーダー間の混ざり具合や振る舞いをエミュレートし、アナログコンソールが持つ唯一無二のフィールを得ることができます。一聴してわかりやすくローからローミッドが引き締まり、ハイの倍音の伸びもわかりやすくなったように感じました。また、全体の重心が浮き上がらないイメージで、アナログのフィールに非常に近いものを感じます。

試しに、もうひとつのSumming Extensionである Neve Summing も試してみました。両者それぞれにキャラクターの違いがあり、Neve Summing はローミッドが豊かかつ滑らかにふくらみます。

全体を1つのSUMMING(もしくはCONSOLE)で仕上げれば出音の統一感を出すこともできますし、あるいはバスごとにSUMMINGの種類を変えることで、音の立ち上がり方や重心の位置などの差を利用してミックスに立体感を演出することも可能です。今回は試していませんが、各トラックのTAPEも併用することで、よりアナログライクなフィールを得ることができると思います。

API VisionのEQ&コンプモジュールでサウンドメイク

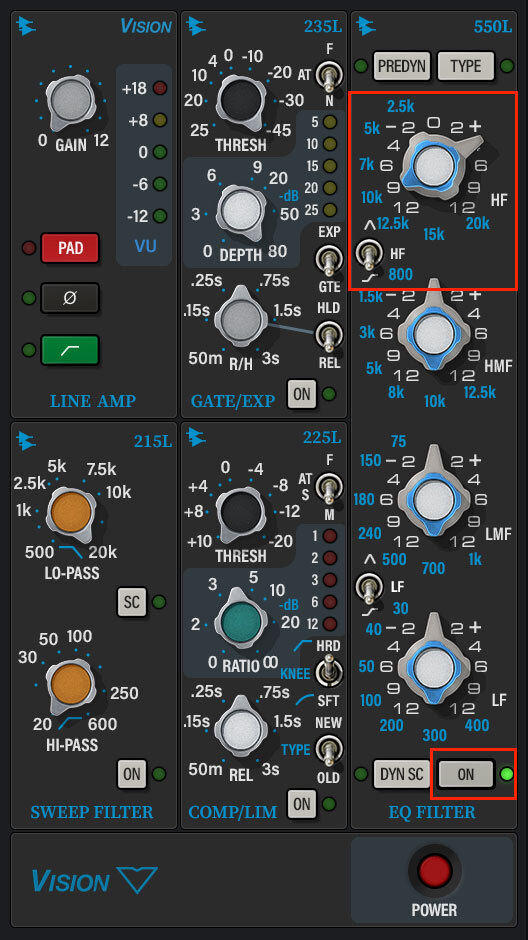

次に、メインボーカルのCONSOLE段で API Vision をオンにしてみました。API Vision はラインアンプと、215L(スウィープフィルター)、235L(ゲート/エキスパンダー)、225L(コンプ/リミッター)、そしてEQモジュールで構成されています。

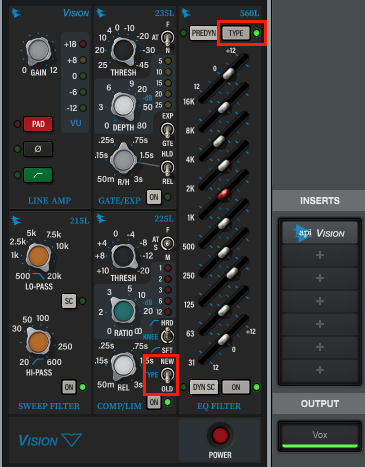

EQモジュールは従来からある4バンド・パラメトリックタイプの 550L に加え、10バンド・グラフィックタイプの 560L を選択できるようになりました。いずれもEQの効き方にアナログフィールがあり、ゲインを大きく動かした時に、しっかりフェイズスイープします。

下のサンプル音源は API Summing をオンにし、ボーカルのみ 560L をオンにした状態です。ミックスバランスは多少崩れますが、わかりやすいようにローエンド(125Hz)とハイエンド(16kHz)を強調しました。

コンプ/リミッターの 225L は、オリジナルのハードウェアと同様、回路内のサイドチェイン・シグナルルーティングを[NEW](フィードフォワード)と[OLD](フィードバック)から選ぶことができます。両者の違いをすごく大雑把に言うと、コンプの回路内の信号処理に関わる元音の検出方式が変わり、これによって聴感上のサウンドキャラクターが変わるので、求める音像をコントロールすることができます。

[NEW]はVCAタイプのモダンなコンプ。かかり方がクリアで、高域がしっかり残ります。

[OLD]はビンテージタイプで、サウンド全体にスムーズにコンプがかかるイメージです。強めにかけると、ウネるような効果も出ます。

また、筆者はソフトシンセのエアリー感を足す目的でも、API のEQをよく使っています。もちろん、存在しない帯域の成分を出すことはできないのですが、音色としてのディレイ成分を強調したり、ハードのシンセに近いような存在感を出すことができます。今回は間奏のシンセリードに対し、EQで12.5kHz以上を2dB上げました。その音源がこちらです。

関連記事 LUNA マニュアル | API® Vision Console Emulation(パート1)

API 2500でハードコンプをパラレルでかける

さらに、API 2500 バスコンプレッサーをシンセのバスに足してみます。API 2500 はより複雑なコントロールが可能なバスコンプで、トーン回路でサウンドキャラクターを選択できる他、MIXツマミでパラレルコンプレッションも可能です。シンセに少し動きを付けたかったので、ウネるほどハードにコンプレッションをして潰したサウンドと、クリーンな元音をパラレルコンプレッションで混ぜてバランスを取りました。

UADプラグインは本当に実機と同じような動作やふるまいをします。各プラグインには豊富なプリセットが用意されていますが、少しずつでもパラメーターを覚えて、耳で聴きながらマニュアルでツマミを動かしてみてください。

冒頭でも書きましたが、LUNA は「アナログテープマシンやコンソールが置いてある、海外の有名スタジオに行って作業すること」に近い感覚があり、他のDAWを操作する時とはまた違う感覚で制作作業ができると思います。API の確立された音像や存在感を、アナログコンソールを使っているような操作感で取り入れることができるのはもちろんのこと、複数のサミングオプションを組み合わせることで、従来のアナログコンソールでは不可能な複雑なルーティングも簡単に得ることができます。Apolloユーザーの方も、まだお持ちでない方も、ぜひ LUNA を試してみてください。

文:堀 豊(YuTA P、STUDIO 21)

参考リンク

LUNA Pro Bundle 販売ページ(beatcloud)

LUNA 製品ページ(Universal Audio)

堀 豊プロフィール

エンジニア、コンポーザー、アレンジャー、サウンドクリエーター。1983年生まれ。作・編曲からミックス、マスタリングまで幅広く手掛ける。岡本真夜、前田敦子、石川よしひろ、逗子三兄弟、小椋佳、熊木杏里など、多数のアーティストの作品に参加している。

2021年よりプロデューサーズユニットYuTA P(ユタピー)を本格始動、シンガーソングライターsaeをフューチャリングボーカルに迎え、Puzzle(feat. sae)、Night Drive(feat. sae)をリリース。

https://linktr.ee/YuTAP