ギターレコーディングでDIを使用する大きなメリット

通常、DIを使うパートと言えばベースやキーボードなどが浮かぶと思いますが、筆者は必ずギターにも使用します。ギターからまずDIにインプットし、THRUアウトからペダルボードを経由してアンプに出力する経路と、XLRアウトからエフェクトのかかっていないダイレクトな音をマイクプリアンプに送る経路に分けています。

レコーディングにおいて後者は、リアンプ時に使えるトラックとして収録するという側面だけでなく、アンプをマイクで録音したサウンドがディストーション波形であっても、DI経由で収録したダイレクトな音の波形を見ればアタック位置が容易に把握でき、エディット作業やタイミングのジャッジがスムーズになるからです。

トランジェントやダイナミクスの形成には加速度が重要

ここで多くの方は「分岐したら信号に劣化が起きるのではないか?」ということを気にされると思います。これは実は大きな間違いです。

筆者はレコーディングエンジニアとしての活動とは別に、EVERTONE PROJECT という会社を立ち上げてギターピックアップなどの開発販売を行っていますが、その商品群はオールド Neve や Rupert Neve Designs のトランスに対する考え方に強く影響を受けています。

考え方の大前提として存在しているのが、「運動エネルギーが電気エネルギーに変換される際、ほとんどの場合、エネルギーのロスが存在している」という点です。物理学者のアイザック・ニュートンが提唱した、運動の第2法則に F=ma というのがあるのですが、F=力、m=物体の質量、a=加速度を表しています。この加速度というパラメータが、いわゆるトランジェントやダイナミクスの形成に非常に重要な役割を担っています。

マイク録音だとわかりやすいのですが、a(加速度)はオンマイクにすればするほど多く収録され、オフマイクだと失われます。例えば、バスドラムの収録に質量の大きなスピーカーのようなマイクをオンマイクで立てることは、現代ではスタンダードとなりつつありますが、F=ma の法則からしても有効な録音方式であるのがよくわかります。

もちろん空気を介すると加速度はある程度失われるので、レコーディング時のモニターの返しを工夫したり、ミックス時にアップワード・エキスパンダーでトランジェントを形成するなどの対策も、エンジニアリングのスタンダードな技法として近年急速に認知が進んでいます。

エレキギター/エレキベースなどの楽器もマイク録音同様に、やはり加速度をロスした出力となっているものがほとんどです。キーボードやシンセサイザーにしても、加速度に相当する処理をトランジェントに加えたものでない限りは、基本的にトランジェントを形成するエネルギーが充分とは言えません。

結果としてアタックからピークまでの信号の動きに加速度が無くなり、平坦なものになり、ダイナミクスが減少することで信号がピークに到達するタイミングが前倒しになっていきます。これはエレキギターやベースを弾いている方の多くが、生音とピックアップを通して出した音との違いとして感じたことがあると思います。

加速度を取り戻すためのエンジニアリングはプレイヤーにとってハードルが高い

では「その加速度をどのように取り戻し、ピーク近辺の波形をどのように形成するのか?」という側面から見た時に、ひとつは真空管アンプなど高電圧の回路でドライブさせることや歪ませることで対応します。信号を増幅する段階で加速度を得たり、歪ませることでピーク近辺の波形を変えてしまうのです。

もうひとつは 1176 のような素早いアタックタイムを持つコンプレッサーを使って、アタックのカーブをコントロールすることです。この場合、コンプレッサーは信号のレベルを圧縮することが目的ではなく、楽器に応じてアタックとリリースを調整するという使い方になります。レベルが適宜リダクションされている状態において、主にレシオが低ければソフトニー、高ければハードニーな波形になることを意識して操作します。

これは 1176AE のレシオ=2:1やSLOという設定が、ベースのトランジェントを丸くコントロールすることに適している点や、1176 ブルーストライプのレシオ8のハードニーなアタックが、ロックなボーカルやギターにベストマッチな点から考えると理解しやすいと思います。

上記は、直接サウンドを作りながらトランジェントをコントロールする手法ですが、それ以外の方法としてはDAW側でアップワード・エキスパンダーを使う手もあります。しかしながら、適正なスレッショルドを設定し、アタック、ニー、リリースなどを決めなくてはならないので、エンジニアリングに詳しくないプレイヤーからすればハードルが高い処理ですし、手元のタッチが正確に再現できないというストレスを感じる場合もあります。

トランスフォーマーという原点への回帰

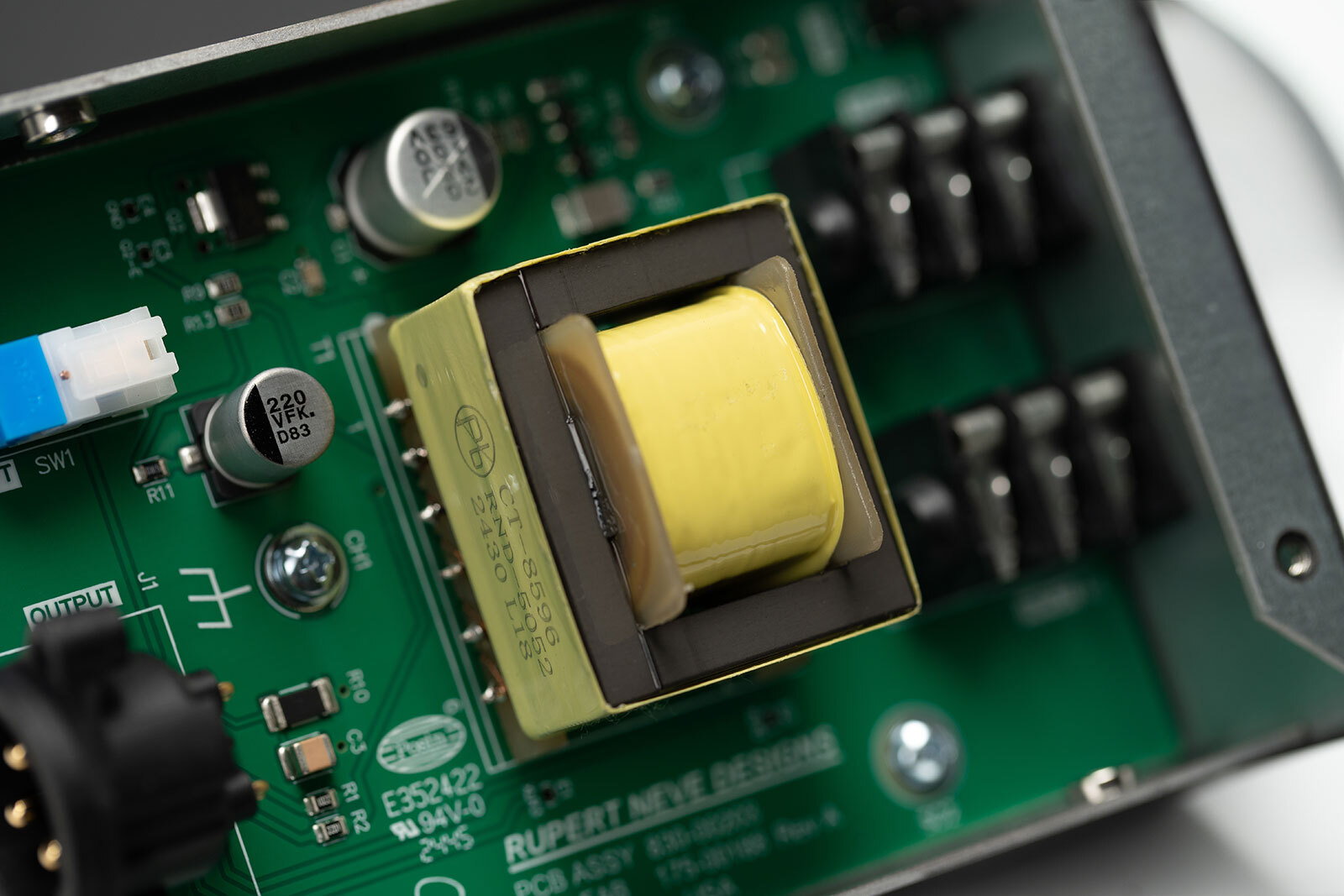

ここで登場するのがトランスフォーマーです。トランスフォーマーと言えば、やはり 1073 や 1066、1081 で有名なマリンエア・トランスを搭載し、半世紀以上にわたって世界中のエンジニアを虜にしているオールド Neve を一番に想起します。そして次に浮かぶのは、トランスフォーマーについて深く研究し、独自の回路と組み合わせた独創的なデザインを生み出し続けたルパート・ニーヴ氏と、Rupert Neve Designs の製品群に他なりません。

冒頭で説明しましたが、RNDI-M はエレキギターやエレキベースのペダルボードに組み込めるサイズにデザインされています。つまり前提として、エレキギターやエレキベースでの常時使用を強く想定した製品であると言えます。

そして筆者はオールド Neve を研究し、そのトランスに魅了されてサウンドエンジニアをやりながら、近年はギターピックアップの開発に注力していたわけですが、ここで RNDI-M の狙いと筆者の研究内容が交錯します。そうです。ギターピックアップとトランスフォーマーは原理がとても似ているのです。

RNDI-M は信号を本来あるべき正しい形に補強する

筆者はトランスフォーマーの原理を参考にギターピックアップを開発し、Rupert Neve Designs はトランスフォーマーを開発しながら独自の回路を組み合わせることで、双方がより良いエレキギター、エレキベースのサウンドを提供しようと尽力していたことになります。そういった経緯から、幸運にも筆者はこの RNDI-M にかなり特殊な視点から向き合うことができました。

そうした視点で見た時に RNDI-M は、「信号のロスを最小限に抑えるDI」というよりも「信号を本来あるべき正しい形に補強するDI」として作られたものと感じられました。

そうです。「DIを通すと少なからず信号が劣化の方向に変化する」のではなく、「DIを通すと少なからず信号が強化される」というベクトルのDIになっているため、ペダルボードへの常設を想定したデザインになっているのです。

パッシブのトランジェント・シェイパーとして機能する

そしてトランスフォーマーが並列に繋がる以上、THRU側も影響を受けますが、そちらにも基本的にポジティブな補強が入ることが、RNDI-M をペダルボードに常設する大きなメリットになります。走る地面が「歩道のアスファルト」から「陸上競技場のトラック」に変わるようなイメージで、信号のピークが抑えられます。

これは周波数的な変化とはまた違った側面の変化ですので、ペダルボードに RNDI-M を組み込むことで、より自由度の高いセッティングが可能になると考えて問題ありません。もし RNDI-M を常時接続してサウンドが少しおとなしくなったと感じたなら、ペダルエフェクトをよりアグレッシブにしてください。今までピークが引っかかってこれ以上は無理だと思っていた範囲でも、サウンドメイクが可能になっていることに気付けます。端的に言えば、音にまとまりが出て弾きやすくなります。

そして、これはファンタム電源が入っていない状態でも起きる現象であるため、ペダルボードに常設する大きなメリットとなっています。言わばパッシブのトランジェント・シェイパー的な装置となります。

Rupert Neve Designs のトランスフォーマーへのこだわりと、ペダルボードというサウンドの源流への到達

本機の魅力は、これまでに述べた「ペダルボードに常設する新感覚の使い方のDI」という側面が非常に強いのですが、トランジェントや電気エネルギーについての新常識はまさにこれから広まっていくところですので、最後にDIアウトなどの基本仕様について説明します。

DIアウトにはマイクプリアンプを接続して、48Vのファンタム電源をかけて動作させます。THRUアウトと異なり、アクティブ回路が入っていますので、素晴らしくクリアなサウンドが出力されます。もちろんTHRU同様にサウンドの補強は入るのですが、アクティブ回路により、一層クリアに聴こえると思います。例えばピアノの音色であれば、トランス式のマイクプリアンプで受ければより柔らかくなり、ICなどクリアなプリアンプで受ければ痛くないサウンドが得られます。

ロングセラーを誇る RNDI の音質面での評価は誰もが知るところだと思います。後はグランドリフトが付いていますので、ノイズの有無で適宜オンオフしてください。

すでに人気を博している RNDI を、わざわざペダルボードに組み込めるように RNDI-M として作り直した同社のトランスフォーマーへの理解に、「さすが世界を牽引する Rupert Neve Designs」だと感じます。ルパート・ニーヴさんもこの開発視点には天国で胸を躍らせていることだろうと想像し、自然と幸せな気持ちになりました。

沢山のプレイヤーのペダルボードに、この画期的な装置が導入されることを楽しみにしています!

文:門垣良則

門垣良則

奈良出身。サウンドエンジニアであり広義、狭義ともにプロデューサー。師匠である森本(饗場)公三に出会いエンジニアという職業を知る。師事した後、独学及び仲間との切磋琢磨により技術を磨きMORGを結成。当時の仲間の殆どが現在音楽業界の一線にいるという関西では特異なシーンに身を置いていた。大阪のインディーズシーンを支えるHOOK UP RECORDSの立ち上げ、運営に関わる。大手出身ではないが機材話で盛り上がり、先輩格の著名エンジニアとの交流は多い。自身の運営するMORGのスタジオを持ち、日本有数の名機群を保有する。中でもビンテージNEVEやマイクのストック量は他の追随を一切許さない。しっかりとメンテナンスされた高級スタジオ数件分の機材を保有している。インディーズレーベルに叩き上げられた独自の製作スタイルを持ち、二現場体制での対応スタイルはじめマスタリングアウトボードを通しながらのミックススタイルをいち早く採用している。近年はEVERTONE PROJECTを立ち上げてEVERTONE PICKUPやEVERTONE GUITARを開発している。