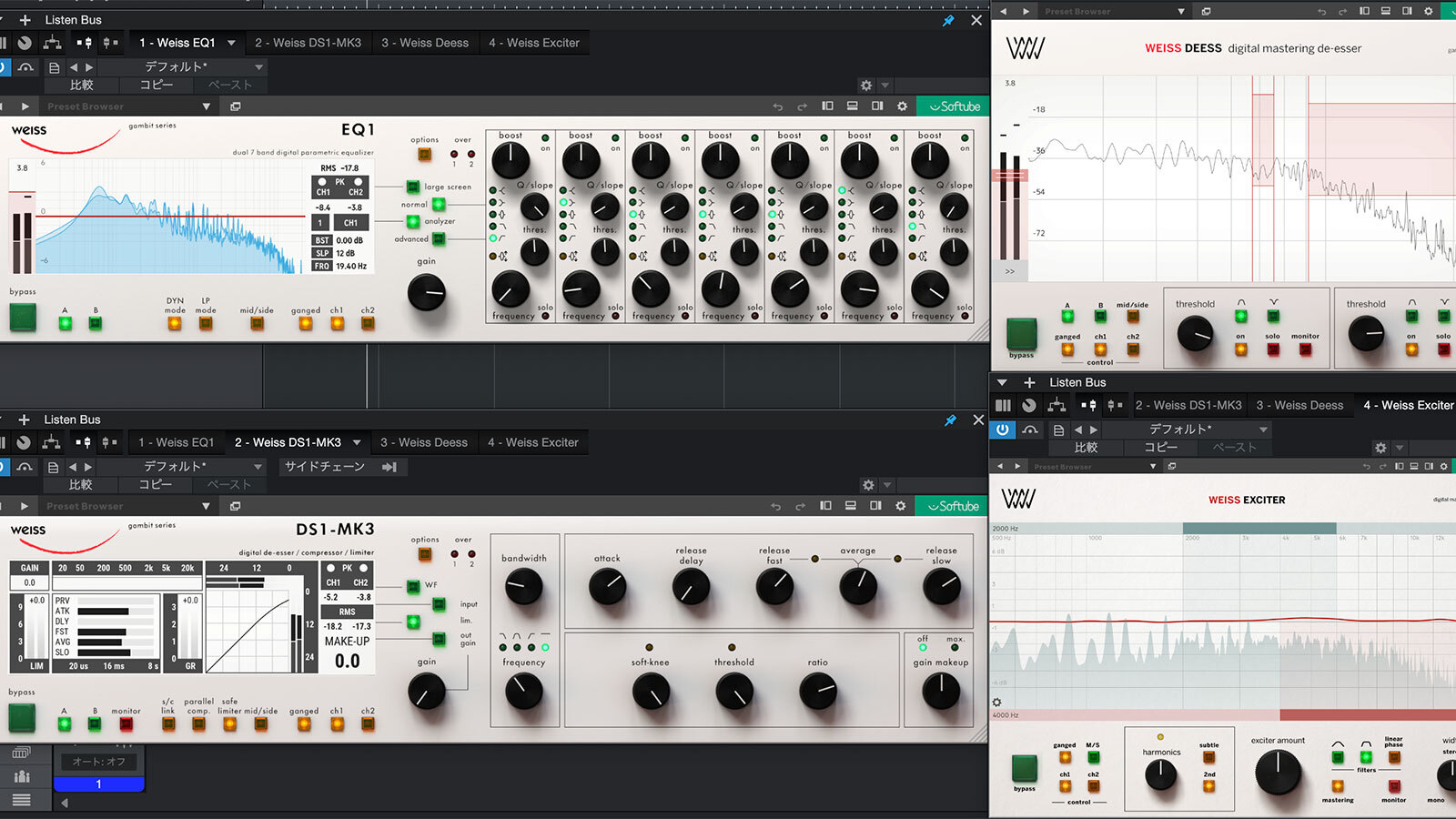

Weiss DS1-MK3 や Weiss EQ1 でマスターバスの課題を解決

第1回は音作り編と題して、ギターとベースの単体トラックに Weiss EQ MP(イコライザー)、Weiss Exciter(エキサイター)、Weiss Compressor/Limiter(コンプレッサー/リミッター)を使用してきました。

第2回の今回は「トラブル解決編」と題し、Weiss DS1-MK3(マスタリングプロセッサー)、Weiss EQ1(イコライザー)などを使用してマスターバスに対して処理を行なっていきます。この2つは前回ご紹介したプラグインたちの本家本元でもありますので、前回の内容も踏まえつつ、より複雑な内容に迫っていきましょう…!

今回の課題点

さて、前回処理したギターとベースに加え、ボーカルと、ドラム(第3回で扱います)も処理してマスターバスを詰める段階に進んだと仮定しましょう。例えば2ミックスを書き出して一晩置き、朝聴き直したところで以下の課題点に気付いたとします。

- 課題点1:全体が暗い

- 課題点2:この感じを保ったまま、小音量やパワーの無いスピーカーでも聴けるようにRMS(全体的な音量感)を高めたい

今回はこういった課題に対して、Weiss シリーズがどのように解決に導いてくれるかを見ていきましょう。

処理内容

上記の課題を解決するため、筆者が実際に行った処理をプロセス順にご紹介します。

- Weiss EQ1 で高域を上げる

- 目立った歯擦音を Weiss Deess で抑える

- Weiss Exciter で倍音を加える

- Weiss DS1-MK3 で仕上げる

それぞれ順を追って見ていきましょう。

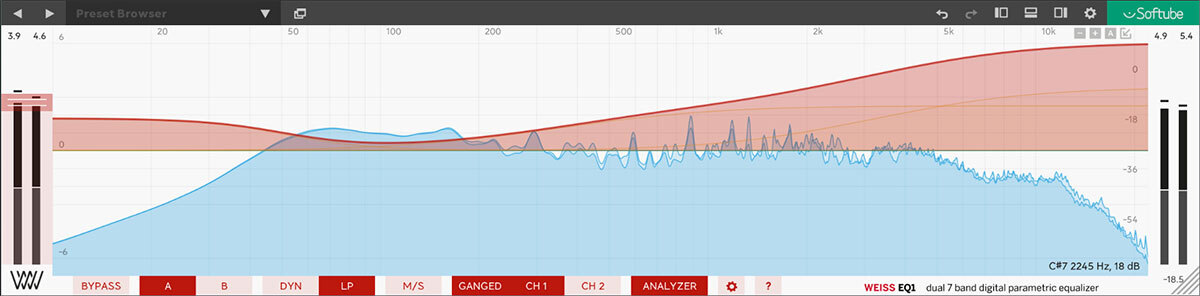

1. Weiss EQ1 で高域を上げる

Weiss EQ1 の仕様

サウンドの暗さが気になる場合、特定の帯域のみに大きな影響を与えないように、また余計な副作用を出さないように、広めのQで処理していきます。Weiss EQ1 を使っていてまず気付いたのがゲインの仕様で、3dB以内では0.1dBステップ、3dBより多い場合は0.25dBステップとなっている点。0.01dB単位での調整が当たり前になっている近年では珍しい仕様ですが、細かすぎる調整に気を取られて前に進めなくなるのを嫌い、(多くのアナログEQのように)0.1dBステップもしくは0.25dBステップを基準に作業しているマスタリングエンジニアの方は多いでしょう。Weiss EQ MP が0.01dB単位での変更を可能にしている点を見ると、これは意図的に残された仕様だと思います。実機から引き継がれたものと予想できますので、「ユーザーが何に集中すべきか」を意識した設計思想が現れている点だと捉えることもできるでしょう。

リニアフェイズモード

EQカーブがおおむね決まり、次にミニマルフェイズモードとリニアフェイズモードを比べたところ、リニアフェイズモードでの「保持されてほしい部分が保持されている感覚」、具体的に言えばスネアのボディ感の明瞭さや、その周辺のダイナミクスの動きに濁りが無い感覚が非常に優れていると感じました。

筆者は元々アナログ派なこともあり、2ミックスに対するEQはこれまでミニマムフェイズのものを使用してきましたが、この感じであればリニアフェイズ派の存在も頷けます。しかしリニアフェイズモードには、技術的にプリリンギング(波形の頭が引き伸ばされたようになってしまう現象)によるトランジェントの損失感が避けられないという問題がありますので、その都度聴き比べ、どちらを取るか判断すれば良いでしょう。

ダイナミックEQ

リニアフェイズモード時にはダイナミックEQの使用ができないため、両方使いたい場合には Weiss EQ1 を2つ使用しても良いでしょう(プラグインのみに許された特権!)。今回は元の2ミックスと比べて少し出過ぎてしまった、ボーカルのウィスパーのような超高域部分を抑えるため、Weiss EQ1 をもう1つ追加しました。ダイナミックEQも非常に透明なので、副作用に苦労させられることは少なさそうです。

EQ処理が完成

高域のEQカーブが決まり、gainノブでEQ前の音量と合わせて聴き比べたところ、明瞭で情報量が上がったように感じました。手持ちの他のリニアフェイズEQと比べると、Weiss EQ1 の方が超高域のスカっとした部分の描写力に優れている印象があります。

相対的に量感の減った低域を少し支え、課題点1はおおむね解決としました。しかしながら高域のダイナミクス面で少し刺さる部分が出てきたので、次に Weiss Deess を使って歯擦音を抑えてみましょう。

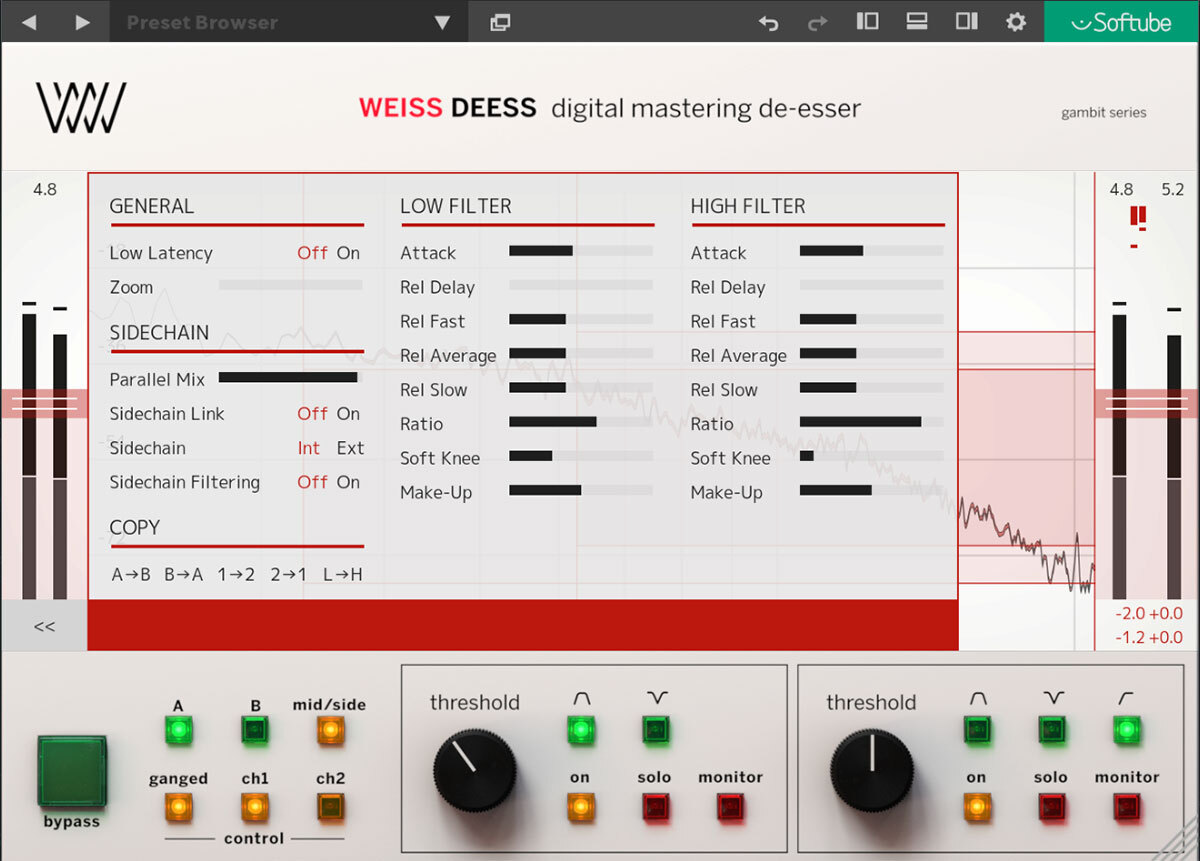

2. 目立つ歯擦音を Weiss Deess で抑える

ここからは高域が上がったことで目立ってきた歯擦音を Weiss Deess で処理していきます。同時に、少し変則的ですが、高域全体の安定感を求めてマルチバンドコンプ的な使い方をしていきます。

Weiss Deess の特徴

Weiss Deess の特徴は、基となった Weiss DS1-MK3 にはなかった、2つめのバンドとノッチフィルターです。基本的には Weiss DS1-MK3 でも Weiss Deess と同様の処理が可能ですが、上記の2点が異なることでディエッサーとしての幅が大きく広がっています。

処理プロセス

まずは各バンドのソロ機能を併用し、処理する帯域を絞っていきます。スレッショルド調整時はモニター機能(monitor)をオンにし、ディエッシングを行うチャンネルでは歯擦音が入った時のみにかかるように設定、コンプレッションを行うチャンネルではある程度継続的にかかるように設定します。

オプションパネル

前回、Weiss Compressor/Limiter の際にも触れましたが、この Weiss Deess こそオプションパネルがキモとなります。オプションパネルでは2つのフィルターの動作やパラレルミックスの調整などが可能です。今回は、ディエッサーとして使う High Filter ではレシオを高めに、コンプのように使う Low Filter では低めに設定し、パラレルミックスをほんの少し下げて全体の処理量を調整しました。

処理完成

ディエッサーの処理が完了し、歯擦音が狙い通り抑えられました。コンプレッションを狙った Low Filter では狙い以上の効果が得られ、EQによる明るさを維持しながら、比較箇所によっては良い意味で元と同じ音色が保たれているようにも聴こえる、滑らかな仕上がりになりました。

3. Weiss Exciter で倍音を加える

EQでは手が届かない種類の明るさを加えるのがエキサイターです。すでに充分明るいようにも感じられますが、マスターバスでこそ Weiss Exciter が活きるはず。ということで、マスターバスでの Weiss Exciter の動きを見ていきましょう。

プリセット

まずはプリセットを探していきます。Weiss Exciter は内部であらかじめインプット帯域を制限し、歪ませた後にアウトプット帯域を制限することで必要な倍音のみを取り出す構造になっていますので、インプット帯域のみ、あるいはアウトプット帯域のみをグリグリ動かしても良い感じになりません。こういった根本的な動作部が複雑なプラグインでは、勘所を掴めるまでプリセットから微調整していく流れが助けになるでしょう。

調整〜完成

A〜Dスイッチ機能を使って、良さそうなプリセットを比較したところ、[Mid Edge2]というプリセットが最も好感触でした。デフォルトでは少し行き過ぎだった exciter amount を下げると、まるで本来あるべき姿に戻ったかのような輪郭と広がりが得られ、全体の音像がハッキリし、プレイ感が伝わりやすくなりました。これで残すは全体の音量とダイナミクスの問題のみです。

4. Weiss DS1-MK3 で仕上げる

いよいよ最終段のコンプとリミッターです。マスタリングエンジニアに任せずにセルフマスターを作る場合、目標音量を明確に設定し、副作用無く目標を達成できているかを、その都度確認することが重要です。今回はいわゆる“市販レベル”の音量と、適切と思われるダイナミクスの縮小を目指して、Weiss DS1-MK3 を使って処理を行なっていきます。

Weiss DS1-MK3 の特徴

Weiss DS1-MK3 は基本的には基となったハードウェアの完全コピーということですが、大きな違いはリミッターモードのバリエーションと、リアルタイム波形表示、192kHz/32bitに対応した点です。逆に言えば、それ以外の内部アルゴリズムは全て同一。どんな仕上がりになるか、楽しみです。

使用感

使用してみて、驚きました。まだマニュアルを読み始める前でしたが、コンプとリミッター、各種機能の組み合わせで限りなく透明かつ意図通りの操作が行え、極めて直感的な操作で適切なコンプレッションを与えると共に、破綻を感じること無く目標の音量にいとも簡単に到達してしまったのです。その音の感触は、これまでたびたび使用してきた Weiss MM-1(マスタリング・マキシマイザー)とも、その他の手持ちのリミッターとも異なるものでした。

リミッター単体とコンプレッサーとのコンビネーションを比較するのはフェアではないですが、筆者はこれまでもリミッター前にコンプを挿れるという一般的な処理はそれなりにしてきたはずです。しかし Weiss DS1-MK3 はそれらの感触ともどうも違う、この機種内でのコンビネーションの妙があるようでした。

注意点と仕様

2点、理解しておいた方が良い部分として、パラレルコンプの動作形式が Weiss Compressor/Limiter とは異なる点と、maxモード(オートゲイン)の仕様に注意が必要そうだと感じました。

Weiss Compressor/Limiter のパラレルコンプはDRY/WETを0〜100%で調整する形式でしたが、Weiss DS1-MK3 のパラレルはDRYが100%出ている上にコンプした信号を足していく形式です。DRYを基準に構築しやすい反面、音量がどんどん大きくなりがちなので、ラウドネスバイアス(音量が大きくなることで、より良い音質だと錯覚してしまう現象)には気をつけましょう。

2点目のオートゲインに関しては、Weiss Compressor/Limiter と共通の注意点ですが、これらのオートゲインは一般的な音量を維持する形とは異なり、自動で0dB付近まで音量を上げる仕様です。ですので Weiss DS1-MK3 の構造は、リミッターの仕事量を○dBと固定した上で、コンプ部との組み合わせでどれだけ大音量で目的の音を作れるか...というワークフローが向いていると解釈できます。

2点目は注意点として挙げましたが、個人的にはこの仕様がかなり理にかなっていると感じており、目標音量が決まっている作業においてはとても快適にゴールに向かうことができました。しかしながら、やはりラウドネスバイアスが発生しやすい構造ではありますので、ある程度作り終わったら元のミックスと音量を揃えて聴き比べることが重要になってきます。

まとめ

さて、ここまでを終え、ずいぶん垢抜けた印象になりました。課題としていた高域不足と歯擦音の改善、RMS値を達成し、それ以上の結果が出ているようにも感じます。2ミックスと音量を揃えて聴き比べても、変更部分に対するトレードオフ以外のネガティブな側面が見えづらく、コンプは隠れていた小音量部分を魅力的に曝け出し、リミッター部分はコンプとのコンビネーションによって限りなく透明で滑らかです。

…個人的な話ですが、実は以前から StudioMASS で Weiss DS1-MK3 プラグインを所有していながら、見た目の取っ付き辛さから Weiss MM-1 ばかり使っていました。今回の結果を受けて、Weiss DS1-MK3 を敬遠していたことを少し後悔しました。これを機に Weiss DS1-MK3 と和解し、より良い仕上がりになる可能性を上げていきたいと思います。

補足

今回の Weiss DS1-MK3 の使い方であれば、ほぼ全く同じ処理を Weiss Compressor/Limiter でも可能でした。同じように、シンプルな1バンドのディエッシングであれば、Weiss Deess、Weiss DS1-MK3、Weiss Compressor/Limiter のどれでも同様の処理が可能です。

しかしながら画面表示や先述のパラレルの扱いなどの構造の違いから、どのプラグインを使用するかによってワークフローが変わり、ワークフローが変われば結果も大きく変わります。当然ながら、ディエッシングを目的とするなら Weiss Deess、コンプが主であれば Weiss Compressor/Limiter、マキシマイズは Weiss DS1-MK3、と使い分けることで結果を最大化できるという事実に Weiss の巧みさが見えて嬉しくなりました。

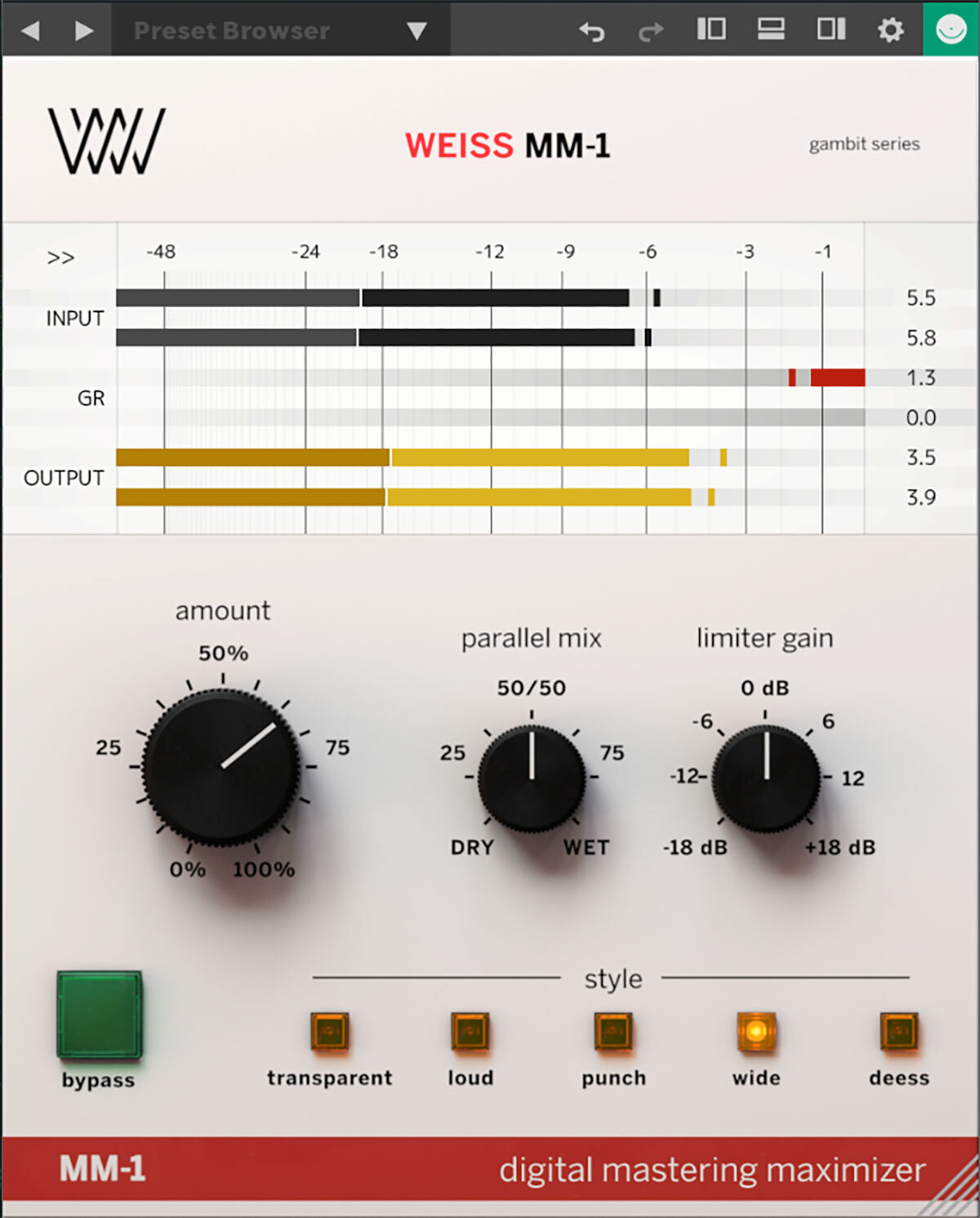

Weiss MM-1 について

最後に Weiss MM-1 について。Weiss MM-1 は Weiss DS1-MK3 をマキシマイズに特化した簡易バージョンと言えますが、Weiss DS1-MK3 のコンプレッサーセクションを簡易化したであろうStyleの操作感覚は独自のもので、他に無い美味しい使い方が存在すると感じます。

マニュアルには「リミッターゲインを上げる前に好きなStyleを付加しよう。2つ重ねたって良い」とありますので、例えばwideモードを使って独特な広がり感を得た後に Weiss DS1-MK3 で仕上げるなどの組み合わせも想定できます。

終わりに

今回はトラブル解決編ということで、マスターバスでの Weiss EQ1、Weiss Deess、Weiss DS1-MK3 を中心にご紹介しました。前回より細かな話が増えましたが、一度使い方を覚えてしまえばゴールにスムーズに導いてくれるという点は共通しています。

制作の中で特にクオリティが気になってくるマスターバスでも、品質の高さと洗練されたワークフローのお陰で余計な副作用が少なく済んでいる印象がありました。

今回ご紹介した機種は、デモの音量を綺麗に上げたいアレンジャーさんから本職マスタリングエンジニアさんまで、広くオススメします(Weiss EQ1 には Weiss EQ MP、Weiss DS1-MK3 には Weiss MM-1 と Weiss Compressor/Limiter と Weiss Deess が含まれています)。

次回はハードウェア・コントローラーの Console 1 Channel Mk III を利用して、Weiss の優れたアルゴリズムを活用したスーパーチャンネルストリップをご紹介致します。正直コレを体験してしまったがために、大してミックスもしないのに Console 1 が欲しくなってしまっている自分が居ます...。

お楽しみに!

文:水野 壮志

水野 壮志

1993年 京都生まれ、静岡育ち。 幼少期よりジャニスジョプリン似の母とイングウェイマルムスティーン好きの父にピアノとギターを習わされるも、一方的に教わる事への反抗からロックへの道に目覚める。 高校卒業前後からバンド活動に没頭し、deepNowとしてYAMAHA Music Revolution 優秀賞/ フジロック/ライジングサンのルーキー枠出演、年180本ほどのライブ経験を果たす。 その後The Tateとして電子音楽制作、Qujakuとしてヨーロッパツアーなどを経験する。

同郷の崎山蒼志氏が当時組んでいたバンドKids Aを見て”今の姿を音源として残すべきだ”と強く思い、エンジニアリングを開始。 その後ライブハウス浜松Kirchherrのオーナー就任し、以降地元のミュージシャンの録音を継続的に行い地元音楽シーンを支える。 上京したことをきっかけに、自身の経験を活かしマスタリングに専念する。

3D空間としての音場のダイナミクスや解像度を制御し、空間認知度を高めるマスタリングを得意とする。

インディー/サイケ/エレクトロニック/ロック/ボカロ/VTuver/アイドル/劇伴 など幅広いジャンルを手掛けている。