モデリングではなく、AIの技術でギターのトーンを再現できる

田村:皆さんは IK Multimedia がどこの国のメーカーかご存知ですか? イタリアなんです。モデナという Ferrari や Maserati のような自動車メーカーで有名な街で、エリクトリックな技術者もたくさんいますし、ガリレオ・ガリレイも教えていたという数百年の歴史を持つ大学があって、フィジカル・モデリングの一流の研究者が集まっています。人材には事欠かないエリアです。どんな場所かは、この動画をご覧いただくとわかります。

コロナ以降、サプライチェーンの問題で脱中国が進んでいますが、実は IK Multimedia は4〜5年前からイタリアで工場を増やしていて、今回ご覧いただく TONEX Pedal もイタリアで設計・開発から製造までを行っています。創業は1997年で、もう25年を超えました。最初にリリースしたのはグルーヴ系の製品。その後モデリングの技術を使ってEQやコンプなどスタジオ系のソフトウェアを出し、2002年に AmpliTube というギター用のソフトウェアをリリースしました。当時は Amp Farm のようなアンプだけのソフトは市場にありましたが、ストンプとアンプを組み合わせたソフトウェアとしては AmpliTube が史上初で、多くの方々に使っていただきました。

また、世界各国のギターやベースの機材メーカーからも注目を集め、コラボしたいという要望が殺到しました。最初にコラボしたのが Ampeg で、ベースアンプ周りの製品をリリースしたり、Jimi Hendrix の権利管理団体から「眠っている機材のアーカイブをしたい」という話があって、ジミヘンの機材をモデリングしたバージョンを作ったり、Fender とも一緒に作りました。アーティストからも「俺のバージョンを作らないか?」という話がくるようになって、Joe Satriani、Brian May、Slash、Dimebag Darrell などとのコラボ製品を出してきました。

AmpliTube というのは、元の機材を開けて内部の回路を解析したり、キャビネットを測定したりして、本当に人力でモデリングをしていくものなのですが、それがどういうものなのか、Slash が語ってくれているビデオがあります。

Slash クラスなら実機をいくらでも持っていますが、ツアー中はバスやホテルで過ごす時間がすごく長いので、そういう時にも AmpliTube を使って作曲のメモをして、それが新曲のネタになったり、そこで生み出されたリフがアイディアになったりします。

さて、iPhone というものが世に出てきた時、IKは「これは次の革命が起きるな」と予感して、その革命を先導するように AmpliTube をiOSアプリにしました。だけれども iPhone に直接ギターを接続することはできなかったので、じゃあ iPhone 用のオーディオインターフェイスも自分達で作ろうということで iRig を開発しました。

そして、2〜3年前に次の革命として目を付けたのがAIです。回路をモデリングするのではなく、AIの技術を使ってギターのトーンを再現できるのではないか、ということで作り上げたのが AI Machine Modeling という技術です。

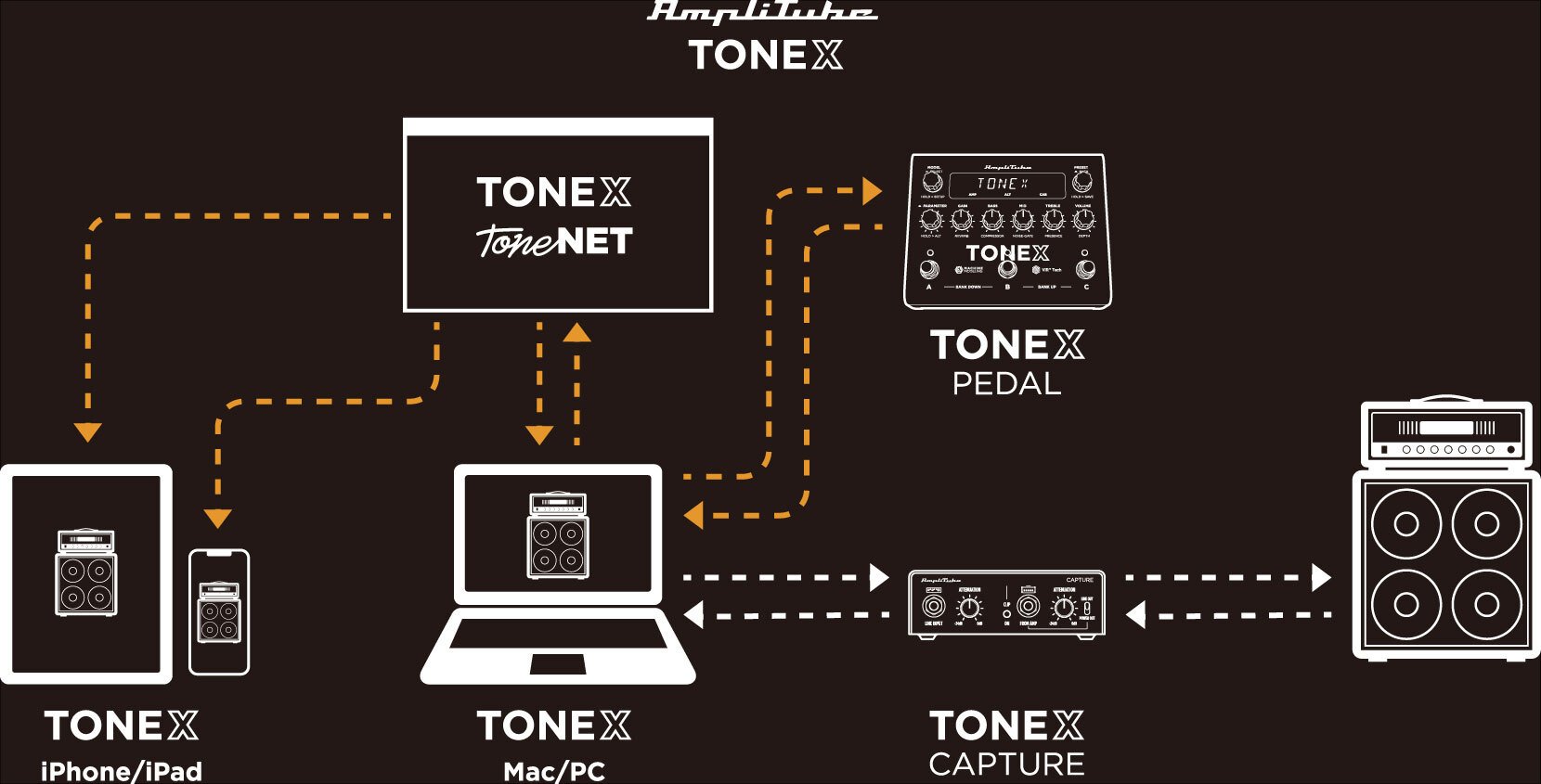

この技術が出来て、じゃあどういう製品を作ろうかとなった時に、kemper や QUAD CORTEX と同じようなハードウェアを作るという発想もありますが、IK は今まで高嶺の花のような技術を民主化してきたことと、ソフトウェアをやってきたという強みを活かす発想で、違うアプローチを取りました。それが「エコシステム」という発想です。どういう意味か、ご覧いただきます。

下の図を見てもらうとわかるんですが、まずMac/PC用の TONEX というソフトウェアを出しました。TONEX は無料版でも数十種類のトーンモデルが使えます。有料版で最も安いのが200種類のトーンモデルが使える TONEX SE、次が400種類使える標準版の TONEX、そして1000種類の TONEX MAX。これら3種類のソフトウェアをリリースして、いずれも ToneNET というプリセット共有コミュニティで他のユーザーが投稿したトーンモデルをダウンロードできるライセンスが付きますし、自分の機材をキャプチャしてトーンモデルを作ることもできます。

ただキャプチャをする時に、オーディオインターフェイスのラインアウトからアンプのインプットに接続すると、グランドループが発生したりして、うまくいかないことが多い。なので、アンプとの間にリアンプボックスを挟むか、アンプアウト付きの AXE I/O というオーディオインターフェイスを使うことで、アンプに接続することができます。

また、キャビネットにマイクを立ててキャプチャするのであれば、オーディオインターフェイスのマイクインにマイクを挿せばいいんですが、マイクを使わずにアンプのアウトから直接キャプチャしたいという人もいます。その場合、アンプのスピーカーアウトからオーディオインターフェイスに直接つなぐと信号過多になってしまうので、アッテネーターが必要になるんですね。

そこで、その両方を解決するためにリリースしたのが TONEX Capture です。リアンプとアッテネートの両方の機能が入っていて、クオリティも一般的なリアンプボックスと比較しても好評です。自分でキャプチャする人も増えているので、こうした機材も盛り上がってきています。

ToneNET には毎日のように20〜30種類を超えるトーンモデルが世界中からアップされていて、現在は6000種類のトーンモデルが使い放題です。そこで、「レコーディングだけでなくステージでも TONEX を使いたいけど、ステージでラップトップを使うのは嫌だ」という人のためにリリースしたのが TONEX Pedal です。

kemper や QUAD CORTEX あたりのアンプキャプチャー系機材の価格帯が20〜30万円なのに対し、TONEX Pedal は59,400円。しかも、ソフトウェアの TONEX MAX(58,790円)と AmpliTube 5(44,090円)も付属します。サイズがコンパクトなので手持ちのペダルと共存できます。既存のアンプシミュレート系の小さいペダルは、特定のアンプモデルから選ぶような形が多く、自分の欲しいトーンがなかったり、ハイゲイン系が全然ないという声が多い。その点 TONEX はハイゲイン系もたくさんあるし、ユーザーが上げたトーンモデルにもハイゲイン系がたくさんあります。実は青木さんが公開しているトーンモデルもハイゲイン系が多くて、青木さんがアップしたSoldano のトーンモデルは、2022年のトーンモデルの全世界ランキングのトップ10に入っています。

ギタリストはソフトウェアに対して拒否反応のある方もいるので、「難しいんじゃないの?」とか「使いづらくてイライラするんじゃないの?」っていう懸念もあると思うんですけど、TONEX Pedal は本当に感覚的に使えるように出来ている。そのソフトとハードの連携がどうなっているかをご覧いただきます。

ソフトウェアとハードウェアペダルのやり取りが、本当にドラッグ&ドロップで感覚的に行えるので、ストレスなく行えるというのが理解いただけたかと思います。

さらに新しいのは、ユーザーのコミュニティです。ToneNET はブラウザからもアクセスできるし、TONEX のソフトウェア内でコミュニケーションしながら世界中のユーザーともつながれる。ソフトウェアとユーザーとハードウェアとネットが本当に境目なくつながる感覚で使えます。それがどのように機能しているかを、ご覧いただきます。

以上が TONEX のエコシステムです。では、ここからは世界的なトーンモデル・クリエイターとしても評価されているギタリストの青木征洋さんに実演をお願いします。

TONEX Pedal はアンプにフォーカスしている

青木:まず最初に、TONEX のソフトウェアとハードウェア・ペダルが本当に同じ音なのかどうかを説明します。次にギターアンプをキャプチャしてトーンモデルを作るまでの流れを実演します。

TONEX ソフトウェアと TONEX Pedal はどちらも同じサウンドが出ますが、歪み方やリアクションがなんとなく違うと感じる可能性があります。それはオーディオインターフェイスと TONEX Pedal の入力ゲインの感度が揃っていないのが原因です。インターフェイス側のゲインを上げて調整すれば、耳では区別できないところまで追い込めるので、TONEX ソフトウェアで出る音は TONEX Pedal でも出るという安心感を持ってもらって差し支えありません。

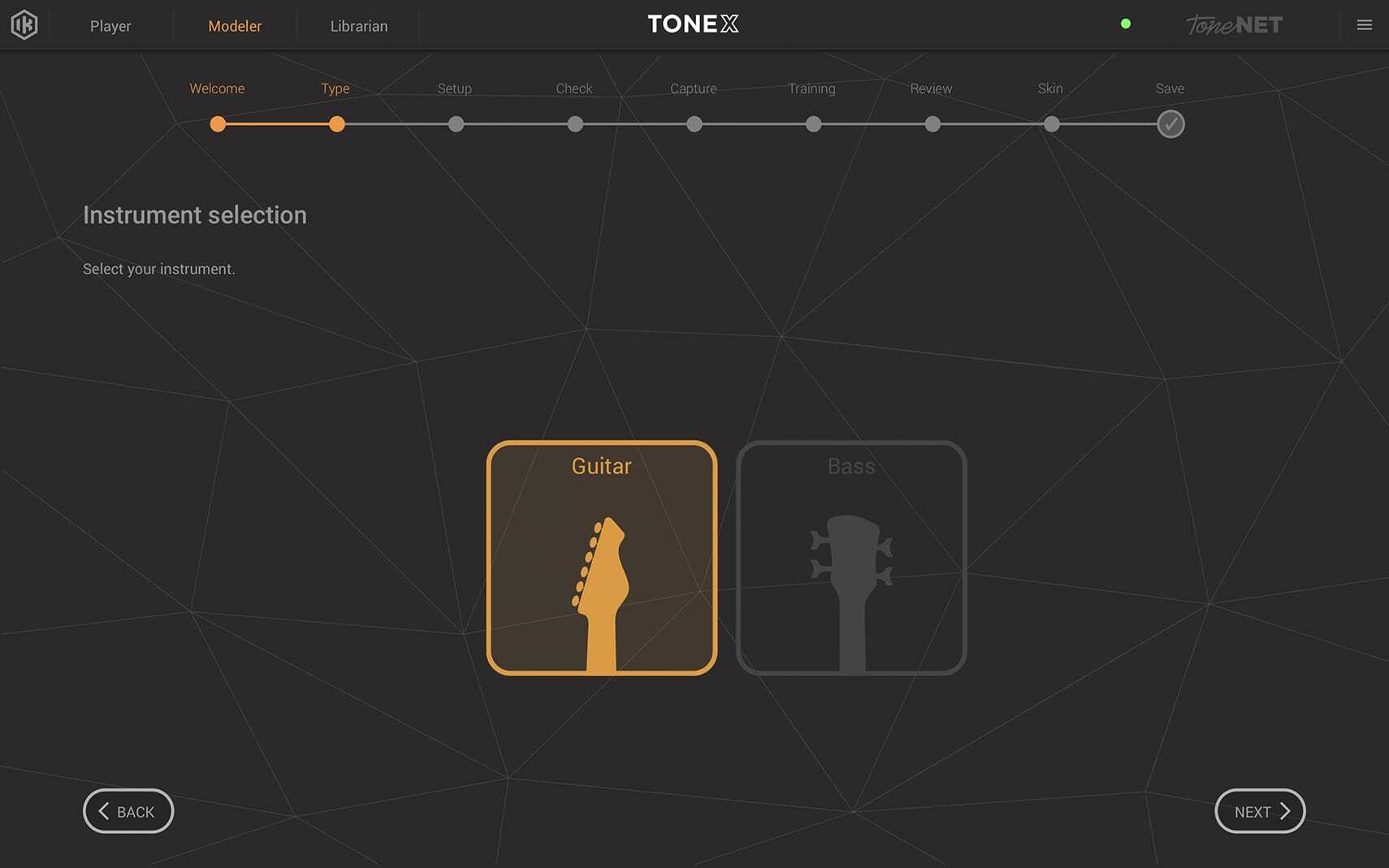

それでは、TONEX ソフトウェアでキャプチャをしていきます。[MODELER]タブに移動し、[NEXT]をクリックして、まずギター用のトーンモデルを作るのか、ベース用のトーンモデルを作るのかを選びます(画像1)。

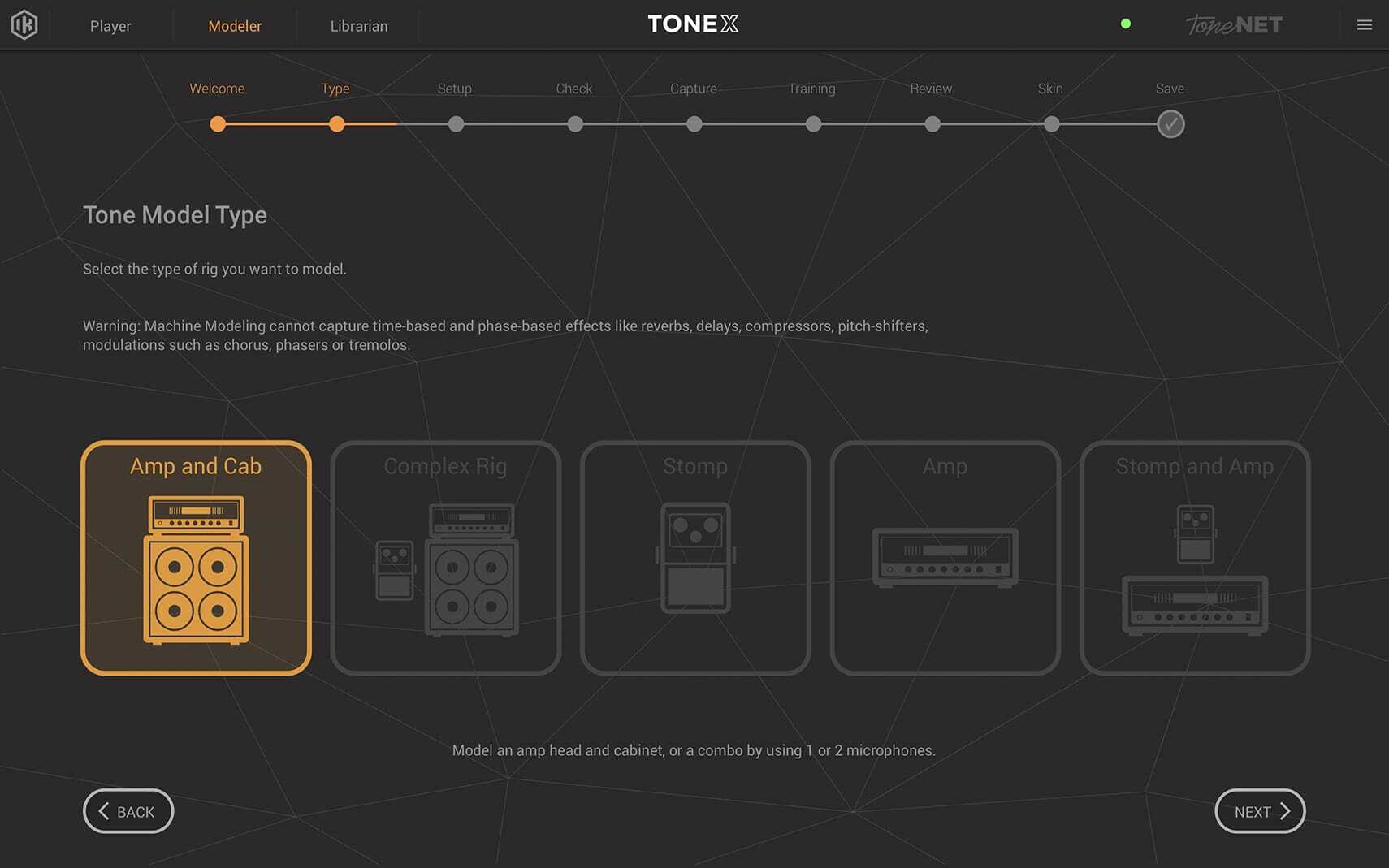

今回は[Guitar]を選んで[NEXT]をクリックし、次にキャプチャする機材のセットがどういうものなのかを選びます。今回はアンプヘッドとキャビネットをキャプチャするので、[Amp and Cab]を選びます(画像2)。

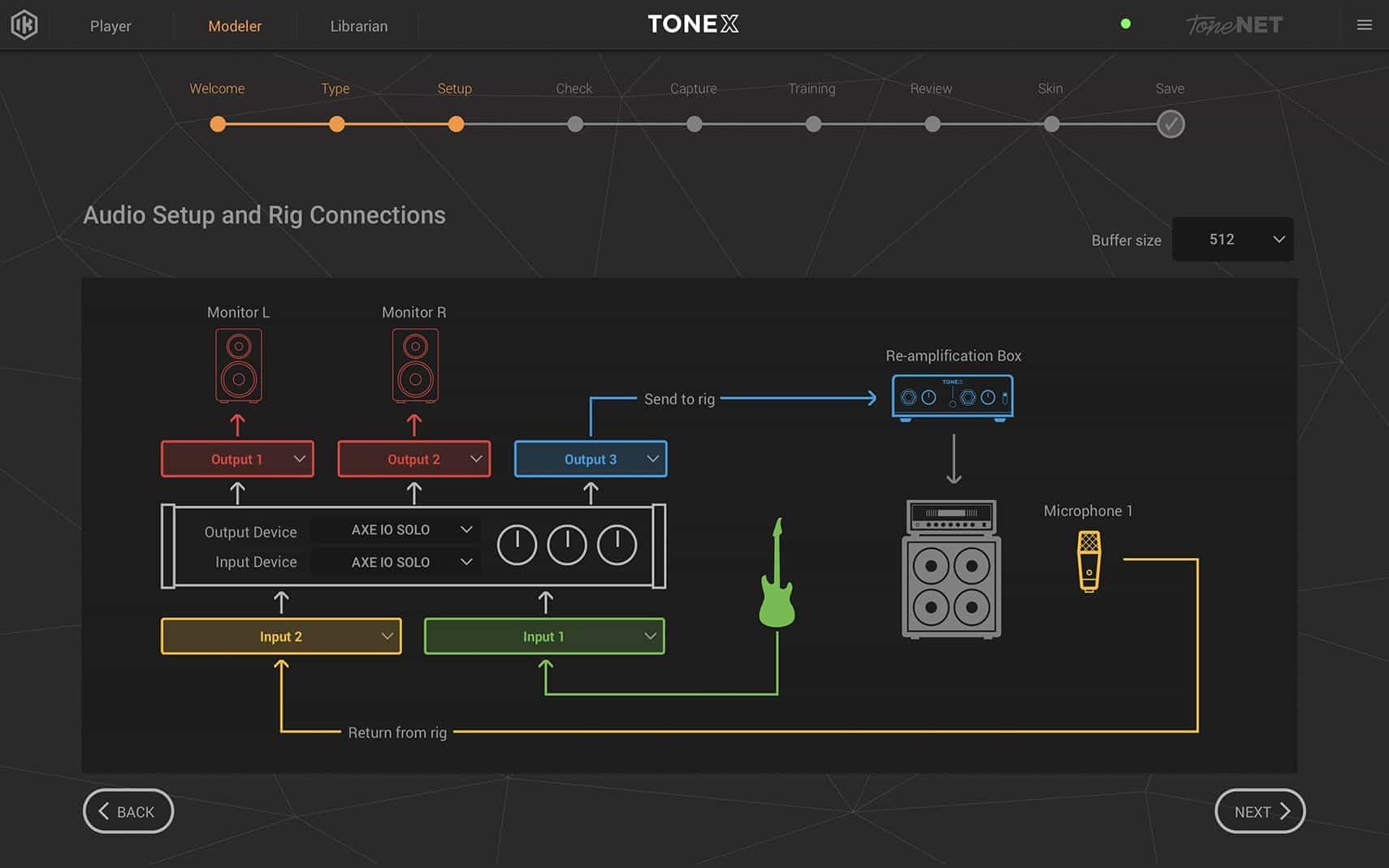

次にインターフェイスの接続設定を行うのですが、お使いのインターフェイスによって設定が変わるので、ちゃんと音が出るようにつないでください(画像3)。

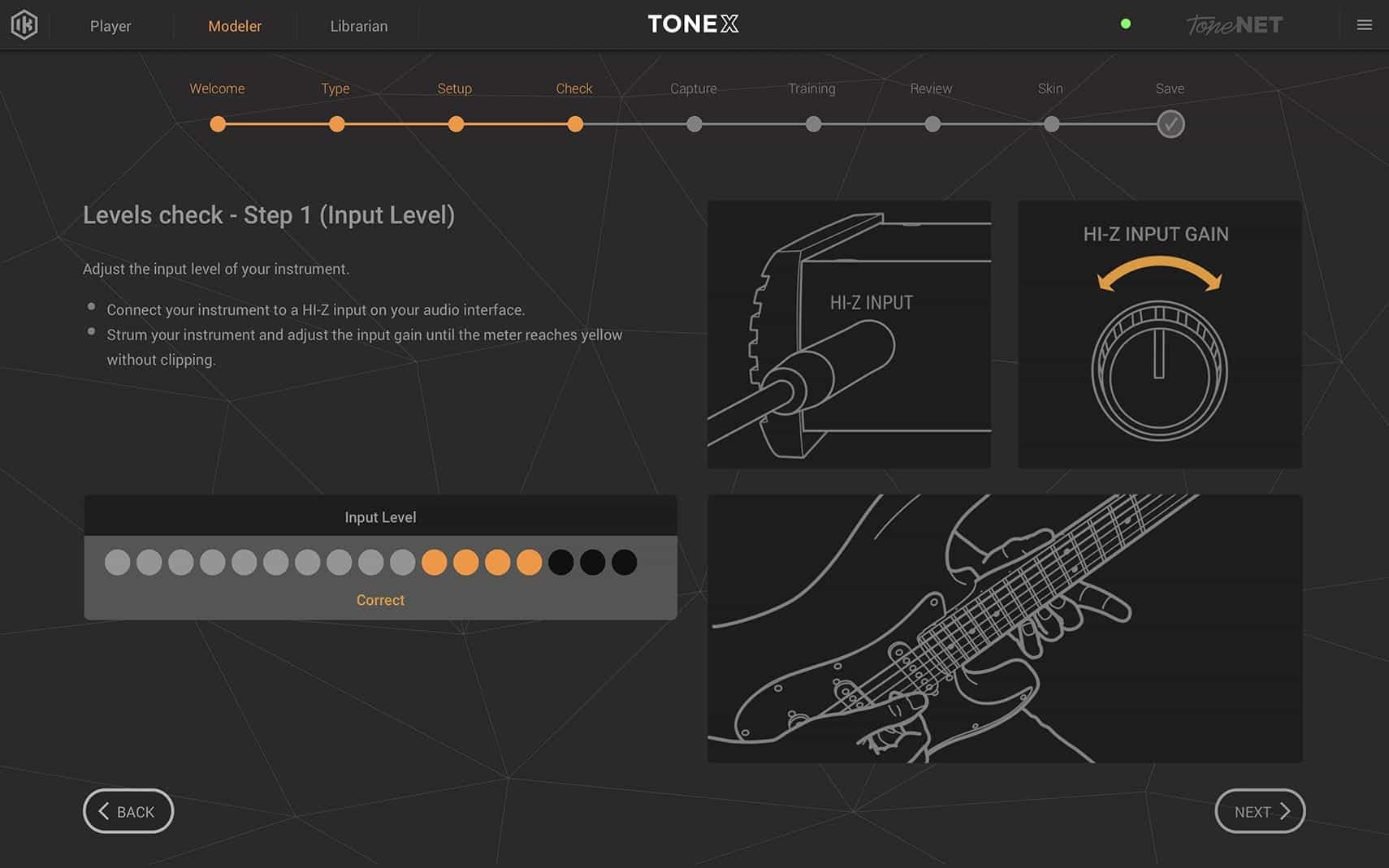

そしてインターフェイスのギターの入力ゲインを調整します。ゲインが低いと[Please raise input gain]と表示されるので、表示が消えるところまでゲインを上げて、インプットレベルがオレンジの表示になったらOKです(図4)。

次にアンプからギターの音を鳴らします。今、ギターの信号がインターフェイスのインプットに入って、アウトプットから出たものが TONE Capture(リアンプボックス)に入って、グランド/リフトになった状態の信号がギターアンプに入ってキャビネットから音が出ています。インターフェイスやリアンプボックスを経由したアンプの出音と、ギターからアンプに直接つないだ時のゲインが揃っていないと話がおかしくなるので、リアンプボックスのアッテネーション量を調節してゲインを揃えます。そして[NEXT]をクリックします。

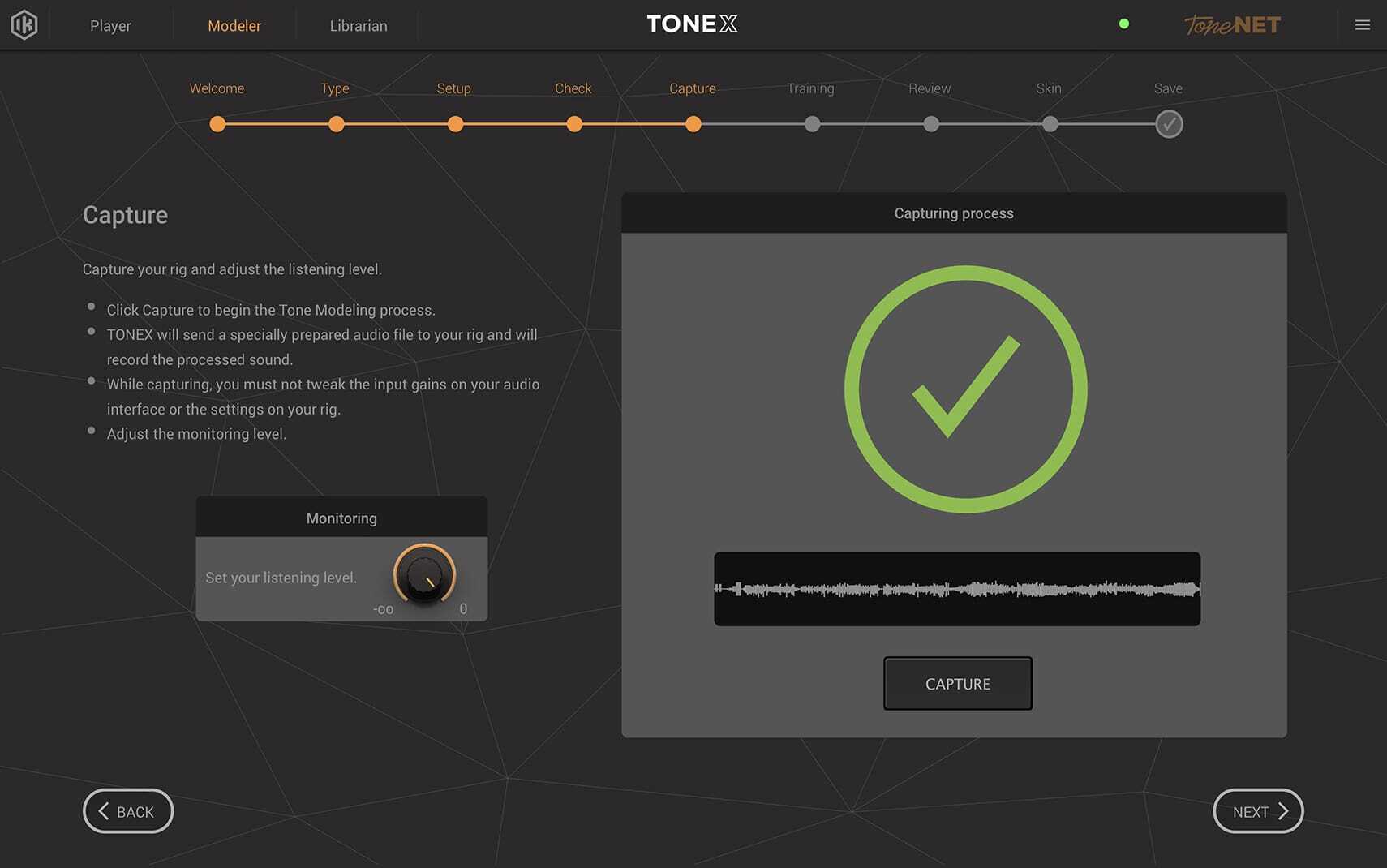

最後に、マイクで拾った信号が十分な音量になるところまでマイクプリのゲインを上げます。演奏しながら調整するのが難しい時は、TONEX 内にテスト信号が用意されているので、それを鳴らしながら設定することもできます。すべてのセッティングが完了したら、[NEXT]をクリックすると、いよいよキャプチャが始まります。かかる時間はおよそ5分くらいですが、そこそこ大きい音が出るので耳を守りながら待ちましょう(図5)。

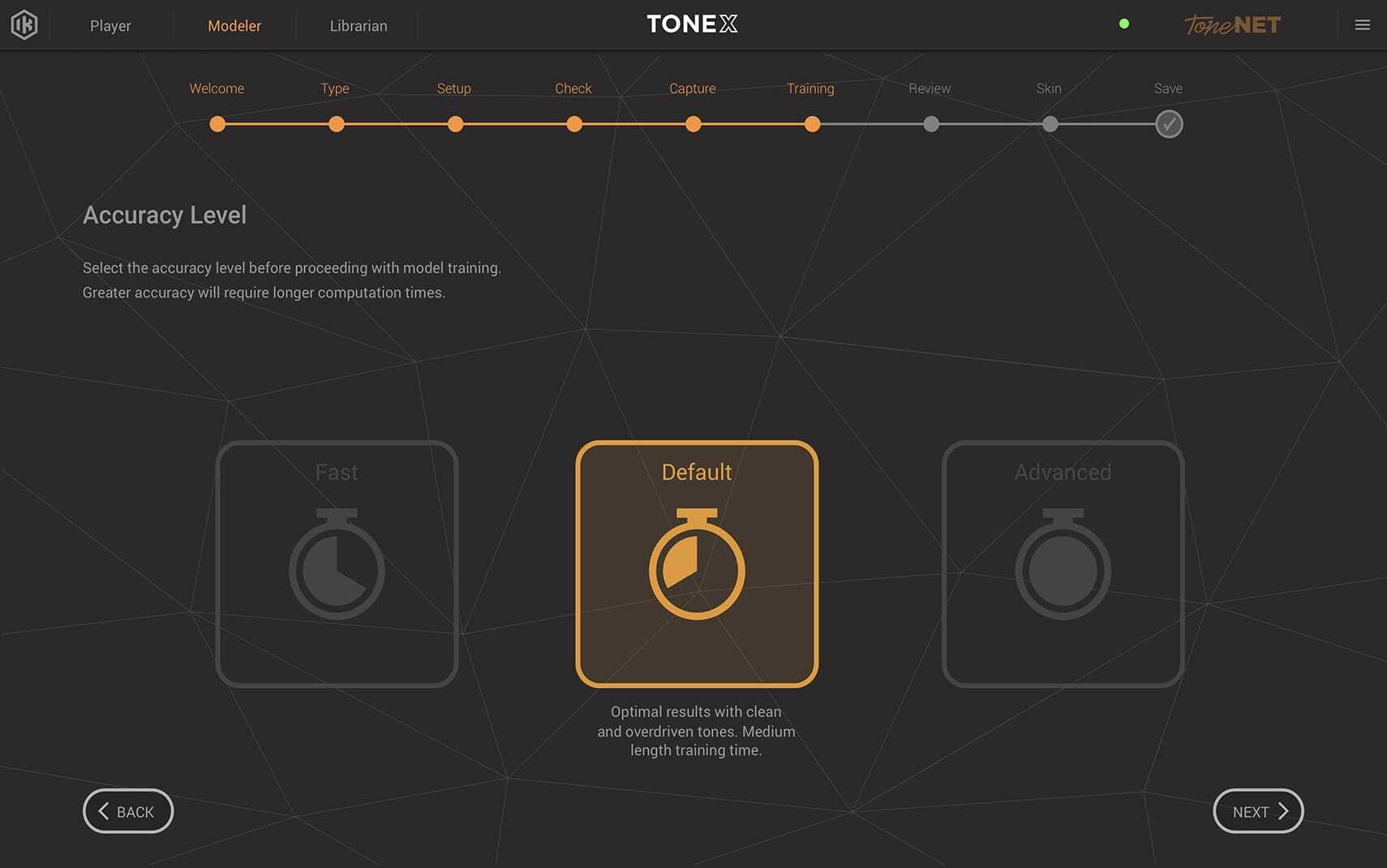

はい、お疲れ様でした。[NEXT]をクリックすると機械学習が始まります。ドライのテスト信号と録音されたテスト信号を比較して、間を埋める処理を機械学習させるのですが、その計算量を3段階から選ぶことができます。[Fast]が一番早くて、[Advanced]が一番時間がかかります(図6)。

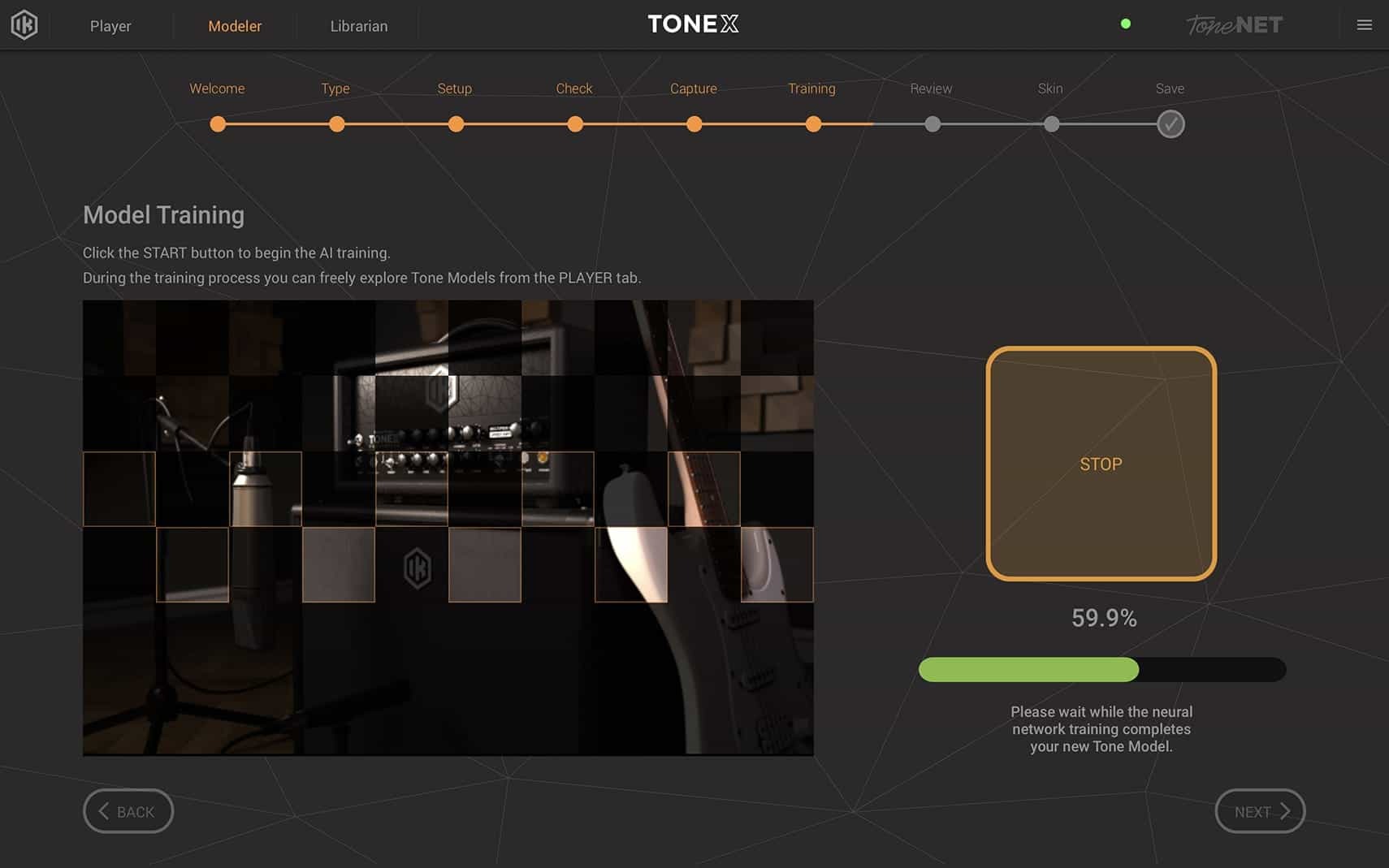

今日はサクッと終わらせたいので[Fast]を選びました。[NEXT]を押して[START FAST TRAINING]をタップすると機械学習が始まります。M1の MacBook Air 2020年モデルの場合、5分ジャストくらいで終わります(図7)。

機械学習が終わるのを待っている間に、TONEX Pedal がどういう人に向いているかを、予算以外の部分でお話しします。kemper や QUAD CORTEX はいわゆる“何でもできる”系のマルチプロセッサーであり、それ1台ですべてを賄うというコンセプトなのですが、TONEX Pedal はそれとは対極的に、ギター/ベースのトーンの心臓部であるアンプにフォーカスしているので、「エフェクターは他のペダルを使いたい」という人にピッタリです。

アンプをキャプチャするデバイスというのは、どうしても「アンプを1つキャプチャするだけで、そのアンプの振る舞いをすべて真似できる」という勘違いが生じがちなんですが…。実際はそうではなくて、このアンプを、このノブの設定にした状態で、このキャビにつないで、このマイクを、この角度で置いて、このマイクプリで増幅するという一連のセットの、音色のスナップショットを撮っているに過ぎません。TONEX のEQはポストEQかプリEQであって、アンプ内部のEQではないので、いわばDAWに録音した後にプラグインのEQをかけているのと同じです。補正用であって、音作り用ではないことを理解してほしいと思います。

いろんなアンプの振る舞いを再現しようとしたら、いろんな設定を無数にキャプチャする必要があるのに、そこを勘違いして手放してしまう人を kemper でよく見てきました。だから僕は自分で kemper のリグを作って販売し始めたのですが、そういう信用できるものを入手することが、この類のプロセッサーでは大事です。自分でキャプチャする人はそれが一番いいと思うし、キャプチャしない人は自分に合うトーンモデルを作ってくれる人と出会って、それを元に微調整をして自分のトーンとして完成させるという考え方が必要だと思います。

TONEX では、歪みを生じるものであれば何でもキャプチャできます。アンプヘッド、歪みペダル、イコライザー、コンプレッサーなど、時間軸が関わらないものであれば何でもキャプチャできると思って良いかと。リバーブやディレイ、コーラスとかでなければOKです。

AmpliTube 5 の中にトーンモデルを入れることもできる

青木:処理が無事終了したので、仕上げに入ります。思ったより歪んでしまったとか、歪みが足りなかったという場合には、[Trim Gain]というパラメーターを上げ下げすることで若干の歪み量の調整は効くようになっています。ここまでで音に関する設定は終わりです。

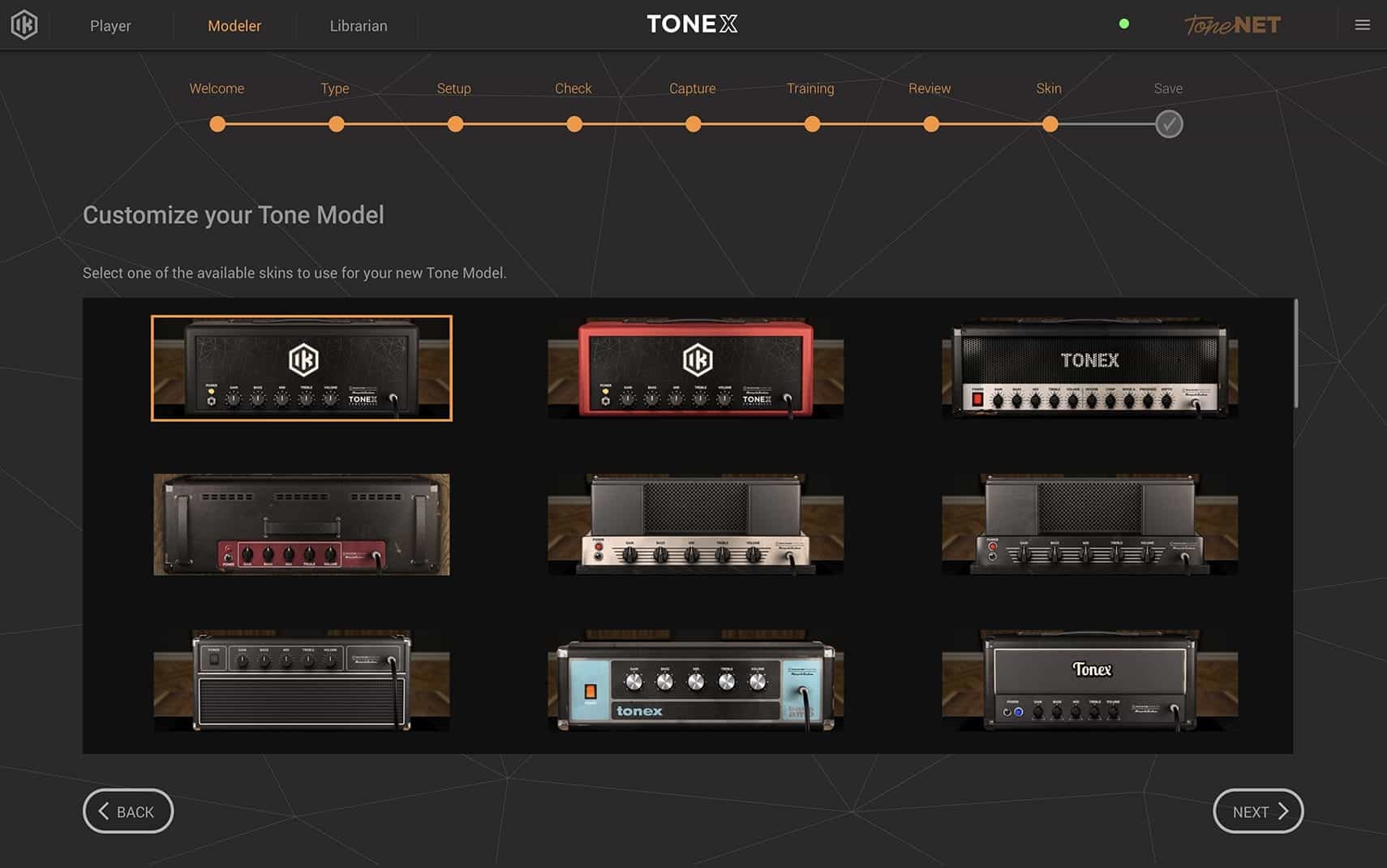

最後に見た目とタグの情報を入れていきます。見た目は ToneNET にシェアした時に見つけてもらいやすくするためにも重要で、有名なアンプのスキンから選べるので、キャプチャしたアンプを最も連想しやすいものを選んで次に進みます(図8)。

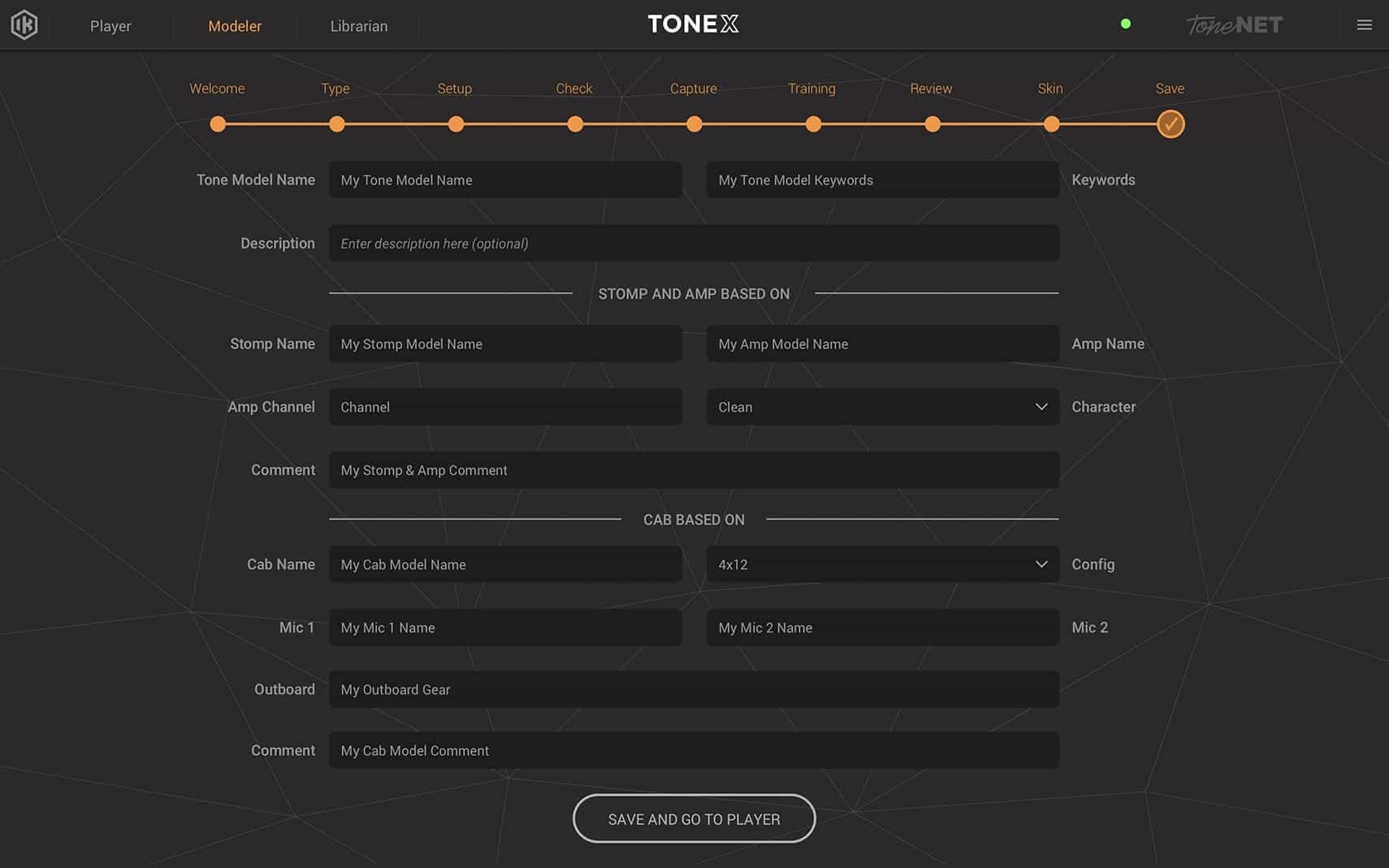

最後にトーンモデルの名前と、使用したアンプの機種名、歪みのキャラクター、キャビネット名とスピーカーが何インチで何発入っているかという情報を入力します。これ以外にも、ディスクリプションやキーワードでタグっぽい単語を入れたり、「どこのどういうアンプを使っていて、どういう演奏をするためのもの」という説明や、アンプのチャンネル名、使ったマイクモデル、マイクプリの機種名を入力したりします。コメントも書けるので、例えば「このマイクをどれくらい離して、どれくらいアングルを付けた」とか「スピーカーのコーンのどこを狙った」みたいな説明文を付けることで、他のユーザーが見た時にキャプチャされた状況が想像しやすくなって、安心してダウンロードしてもらえるので、入れられる限りの情報は入れたほうがいいと思います。[SAVE AND GO TO PLAYER]をクリックすると、最初の画面に戻って、すぐにトーンモデルが弾けるようになります。以上が TONEX でのキャプチャの流れでした。(図9)。

TONEX はアンプにフォーカスされていますが、必要最低限のエフェクトは付いていて、ノイズゲートとイコライザー、コンプレッサー、リバーブが搭載されています。リバーブのアルゴリズムは5つあり、それぞれのタイム、プリディレイ、カラーを調整して、最後にリバーブの深さを調節するということがソフトウェアでもペダルでもできます。「アンプ直でリバーブだけあれば他に何もいらない」というタイプのギタリストであれば、本当に TONEX Pedal だけを持ってライブに行くこともできると思います。

例えば出先でトーンモデルを探したい時は、ウェブブラウザで ToneNET にアクセスして、オーディオデモが聴けるんですよ。だからギターを弾くことができない環境でも、他のユーザーがアップしているトーンモデルの音を確かめることができます。

トーンモデルをアップする時は、テスト信号の中からデモ演奏を選び、自分が作成したトーンモデルをかけた状態でレンダリングしたオーディオファイルを生成して、一緒にアップできるようになっています。これを利用すれば、「演奏に自信はないけど、いい音を録ることには自信がある」という人がアップロードすることができるし、ダウンロードする側も、アップロードした人のギターのうまさに騙されることなくトーンモデルを聴き比べて選ぶことができる。これもエコシステムとして進化している部分だなと思います。

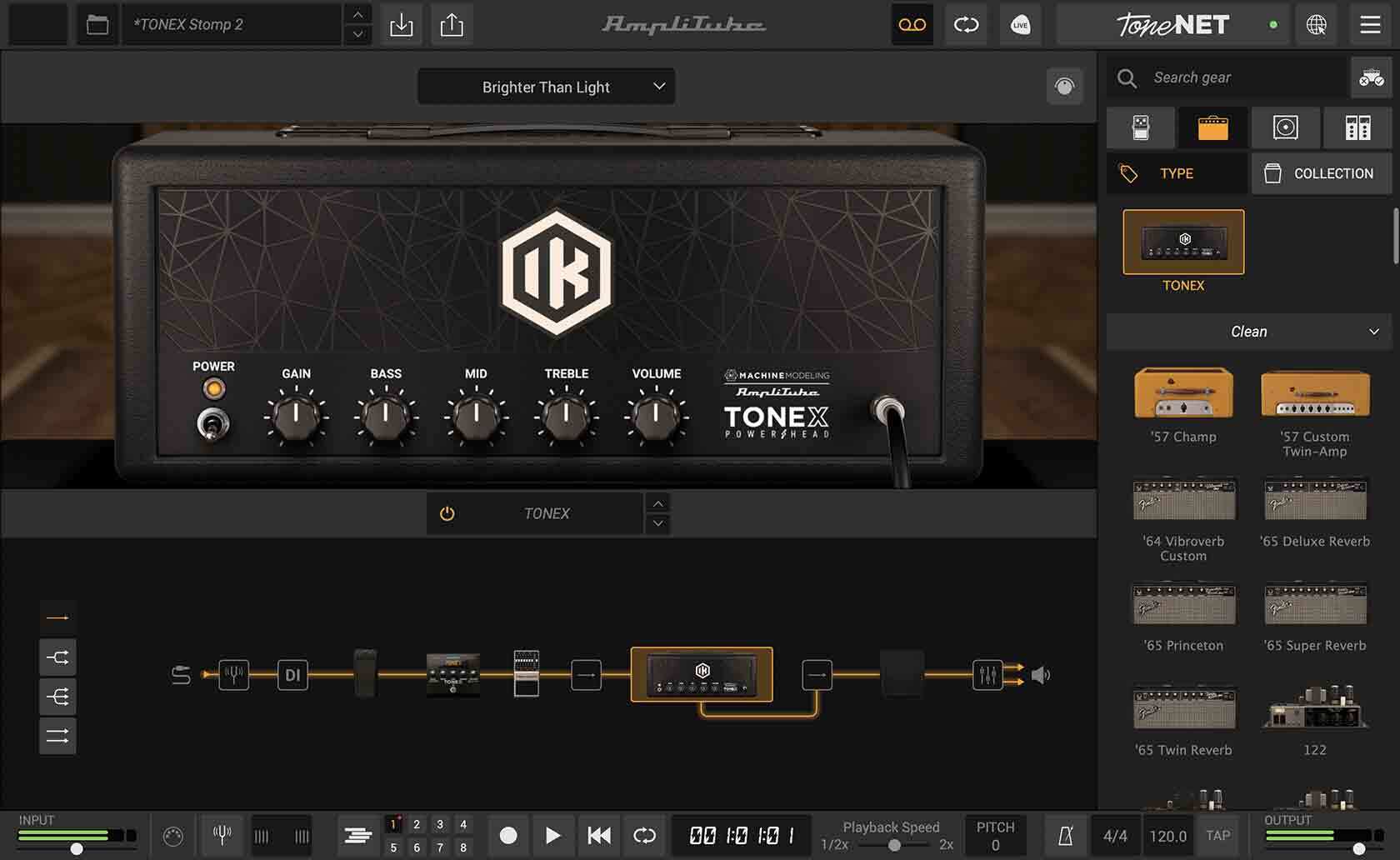

最後に TONEX の前後に歪みやワウ、フィルター、揺らし系などを加えてギターのトーンを完成させたいとなったら、AmpliTube 5 の中にトーンモデルを入れることも簡単にできます。アンプのブロックにある[TONEX]をクリックすると TONEX に切り替わり、キャビネットは不要なのでミュートすると、TONEX のトーンモデルが AmpliTube の中で鳴らせます。アンプの前後に AmpliTube のブースターを足すこともすぐにできる。TONEX Pedal を買うだけで、デスクトップでは完璧な音作りができ、外に持ち運ぶ時はペダルボードに入れて他のエフェクターと組み合わせて自由に使うことができる。ペダル1個分の価格の中でこれらをまとめて出してきたので、また IK Multimedia がやってくれたなという感じです。

青木征洋

作編曲家、ギタリスト、エンジニア。代表作: ストリートファイターV、Bayonetta 3、Astral Chain、戦国BASARA3、FF15 Comrades、音ゲー楽曲(チュウニズム、GITADORA、太鼓の達人、Cytus II等)、G5 Project、G.O.D.。