長年に渡り、マイクロフォンをモデリングした製品設計はいくつか存在しました。その多くは SM57 のような従来のスタジオマイクロフォンを使用し、ソースが U47 など他のマイクロフォンを通したサウンドに似るよう処理を行います。マイクロフォンモデリング製品の中にはカスタム設計のマイクロフォンをソースに使用するものもありますが、特性の精度が高くなるだけで、既存のマイクを使用するのとそれほど大きな違いはありません。

これらは様々なフィルター処理によって、マイクロフォンのサウンドを他のものに「変化」させています。オーディオエンジニアなら誰でも知っていることですが、EQとフィルター処理だけではマイクロフォンの音を他のマイクに近づけることはできません。これはマイクロフォンの指向特性が3次元のものであるがゆえ、EQでは対応しきれないからです。EQ、あるいはその他のシングルチャンネルプロセッシングで最大限できることは、オンアクシス上の特性をモデリングすることですが、実際のマイクロフォンのサウンドには、オフアクシスの特性も大きく関係しています。

しかしながら、たとえこれら従来の製品がオンアクシスの周波数特性をモデリングすることができたとしても、一般的には実際にモデリングされたポイントと同じ距離におかれた場合にのみその再現が可能となります。

広く知られる「近接効果」とは、指向性を持つマイクに近づくほど低域がブーストされる現象ですが、これを再現するにはオフアクシスの情報も必要となります。

一線を画した技術と発想

Townsend Labs の Sphere テクノロジーは、近接効果を含むマイクロフォンの幅広い特性を3次元で捉えます - これは空間内のあるポイントにおける音場の圧力と方向性を個別に標本化することで可能となり、結果、モデリングアルゴリズムがマイクロフォンのトランジェントや周波数に依存する指向特性までを再構成することができるようになるのです。

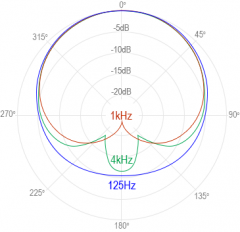

基本的には全てのマイクロフォンに周波数に依存する指向特性が存在します。そしてこのことがマイクロフォンのキャラクターを決定付けています。仮にマイクロフォンのパターンがカーディオイドもしくはオムニ(無指向性)と「名目上」記載されていても、実際のそれはもっと複雑であり、周波数帯による影響を受けるものなのです。

例えば、一般的なカーディオイドのラージデュアルダイアフラムコンデンサーマイクでは、1〜2kHzの帯域ではカーディオイドパターンになっていますが、これよりも低い周波数帯域での指向性はオムニに近づく傾向にあります。逆に、高い周波数帯域では双指向、あるいはもっと複雑なパターンとなる可能性があります。

この「低域ほどオムニ傾向になっていく」という特徴こそが、ラージダイアフラムコンデンサーがボーカル用マイクに適していると言われる所以です。オムニマイクの場合、破裂音に対する感度は低く、近接効果はありません。つまり、ラージダイアフラムコンデンサーマイクロフォンはほとんどの周波数帯域において合理的な指向性を備えていますが、実際に重要な低周波では破裂感度が低くなるということを意味します。一方、スモールダイアフラムコンデンサーは低周波数で双指向に向かいます。これがボーカル収録に向かない理由のひとつと言えるでしょう。

右図は、公開されている Neumann U87Ai のカーディオイド設定時の指向性です。実際のカーディオイドパターンは1kHzでしかないことに注目してください。 125Hzではパターンは無指向性に近づき、4kHzでは、パターンはほぼスーパーカーディオイド状態です。

デュアルカプセルのマイクロフォンを使用することによって、従来のシングルチャンネルマイクロフォンでは損なわれてしまう指向性や距離に関する情報等、音場をより精確に捉えることが可能になります - これらの付加情報により、各マイクロフォンが音場に対してどのように反応するかを再構成できるようになるのです。

マイクロフォン

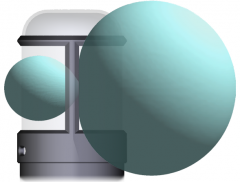

指向性と距離情報を捉えるため、Sphere マイクロフォンは背中合わせに2つのカプセルを持ち、それぞれに独立したアナログのXLR出力を備えます。2つのダイアフラムと2つの出力、これがマイクロフォン "Sphere L22" の名前の由来でもあります。一般的なシングル出力のマイクロフォンでは指向性と距離、いずれの情報も捉えきることができないため、こうした仕様となっています。

Sphere マイクロフォンの発想は、Ambisonics マイクロフォンに近いものがあります。Ambisonics マイクロフォンは4つのカプセルと出力を備え、3軸(前/後、左/右、上/下)の音圧と方向性を捉えます。このタイプのマイクロフォンは、高さ、奥行き、広がりを持った収録を可能にします。

背中合わせの2つのカプセルを持つ Sphere マイクロフォンは、(オンアクシスで見た場合)前後に対する音圧と方向性を捉えます。この設計は、Sennheiser MKH 800 Twin、Pearl TL-44、Microtech-Gefell UM 930 twin といったいくつかのモデルと近しいものです。Schoeps Polarflex システムも類似する設計ではありますが、このマイクロフォンは別々のオムニおよび双指向カプセルを使用して異なる周波数依存のパターンを導き出します。

これらのマイクロフォンの素晴らしい点は、両方の出力を録音して指向性を変更できるところにあります。2つの出力を合わせてオムニパターンにしたり、前後の差異で双指向にしたり、フロント出力だけ利用してカーディオイドパターンを得たり、と多彩です。正しいレベル調整が必要ですが、ハイパーカーディオイド、スーパーカーディオイド、サブカーディオイド等のパターンも可能です。

Sphere は、録音後に指向性を変更するだけでなく、Sphere プラグインを使って、マイクの種類、フィルター、近接効果、その他の多くの設定を自在に変更することが可能です。つまり、ボーカルトラックの「リマイク」を実現するのです。

Sphere マイクロフォンには厳格に選定されたカプセルと電気回路のみが使われています。2本の Sphere マイクを用意してステレオ収録に臨む場合でも、特性の違い(バラつき)を気にする必要はありません。例えば友人の Sphere マイクを借りてきても、それらは事実上ステレオマッチングされた状態となるため、素晴らしい結果を得られることでしょう。

Sphere の場合、フロントとリアの出力の感度レベルは厳密に一致していなければなりません。Sphere L22 の回路では、フロントとリアのチャンネル間におけるゲインの公差は0.05dB以下に抑えられています。カスタム設計の電気回路によってこのレベルの精度を一貫して実現しています。

一般的なコンデンサーマイクロフォンの回路では、ここまで厳格にすることは不可能です。その理由の1つはFETのようなディスクリート部品を用いているためです。丁寧にマッチングするものを厳選しても、限界があります。

Sphere マイクロフォンでは、高精度のオペアンプをベースにした回路を使用します。このため、安定した品質と一貫した特性、そして低ノイズを実現します。抵抗に関しても誤差0.1%以下の高品質のものが使用され、dB単位以下のゲインマッチングが約束されています。

プリアンプ

厳格にマッチングされたマイク出力を扱うには、2つのチャンネルのゲイン設定が等しく行えるマイクプリアンプが必要となります。このため、Townsend Labs では高精度のデジタルゲインコントロール、あるいはステップ式のアナログゲイン設定を備えるプリアンプに接続することを推奨しています。マイクロフォンがいかに厳密にゲインマッチングされた信号を出力することができても、マイクプリアンプ側で適切な設定ができなければ精確な信号処理は行えません。

デジタルゲインコントロールが可能なマイクプリアンプを備える代表として Universal Audio 社の Apollo シリーズ(Apollo 16 以外)が挙げられます。また、Presonus Studio 192、Apogee、RME、MOTU、Avid、Roland、Focusrite などのブランドからも同様のプリアンプを装備したものがリリースされています。Apollo に関しては UAD バージョンの Sphere プラグインも用意していますので、特に優れた選択肢であると言えます。精確なレベル設定以外に、内蔵DSP処理による超低レイテンシーでのモニタリングが行える点も大きなメリットです。

ピュアアナログ設計のプリアンプでは Neve 1073 や Millennia HV-3D のように、ステップ式のアッテネーターでゲインレンジを設定できるものが Sphere との接続に適しています。ただし、これはステップ式アッテネーターの精度に依存します。ステップ式アッテネーターを備えたすべてのプリアンプが完全にマッチするというわけではありませんが、その多くは十分正確と言えるでしょう。

ゲインマッチングを簡単に行えるよう、Sphere にはキャリブレーションモードが用意されています。このモードでは、マイクロフォンのフロントカプセルからの信号が2つのXLR出力両方に供給されます。これにより、DAWやプラグインのメーターを活用してプリアンプのゲインを揃えることが容易になります。

以下は、精度の高いゲイン調整が可能な250以上の推奨マイクプリアンプのリストです:

Sphere Recommended Preamp List

プラグイン

プラグインなくして、このシステムは実現しません。特別に設計されたDSPアルゴリズムによって2つのオーディオ信号を処理し、無比のマイクロフォンモデリングを可能にしました。このアルゴリズムはマイクロフォンの各出力に対して複雑なフィルター処理を適用し、三次元の特性を的確に導き出します - 電気通信業界において、「ビームフォーミング」あるいは「空間フィルタリング」と呼ばれるものです。

マイクロフォンのフロントチャンネルはプラグインの左入力、リアチャンネルは右入力にルーティングされます。マイクロフォンの2つの出力のゲインが揃った状態でプラグインに入力されることが重要です。

モデリングアルゴリズムは、チャンネル間のゲインのミスマッチが大きいと正しく処理されなくなります。最適な結果を得るには0.1dB以下の差異に抑えることが推奨されますが、通常1dB程度のミスマッチであればなんとか十分な結果を得ることができます。ただし差異が可聴範囲レベルになってくると、オフアクシスの特性において顕著な違いが発生します。例えばカーディオイドパターンにおいてゲインが一致していない場合、マイクロフォンの背面の音が正しく打ち消されず、良い結果を得られないかもしれません。

Sphere プラグインには多くの特別かつ有用な機能が用意されています。例えば近接効果の調整、アクシス(軸)やカプセルのアライメント、Off-Axis Correction™(オフアクシス補正)など、これまでの常識を超えた使い方を可能にします - もちろん、これらのコントロールはマイクモデリング同様に録音前/後を問わず調整することが可能ですよ。

近接効果

指向性マイクロフォンでは、ソースがマイクに近づくのと比例して低域が大きくなります。これは一般に「近接効果」と呼ばれます。近接効果は音源までの距離が短くなるにつれ、低周波でマイクロフォンの双指向成分が増加するために発生します。

プラグインの "PROXIMITY" 設定は、低域の双指向特性量の調整によって、マイクで発生した近接効果を直接コントロールします。マイクロフォンの低域の指向性を変えるということは、実物のマイクロフォンでカプセルを変えて近接効果の増減を得ることと同様になります。左方向に設定すると低域のパターンはオムニとなり、右方向に回すにつれ双指向になっていきます。

PROXIMITY は双指向成分の特性だけに作用し、オムニマイクモデルではその効果は発生しません。"PROX EQ" コントロールを使えば、近接効果が発生する場所と同様の周波数範囲で低域のコンテンツをカットまたはブーストすることができます。PROXIMITY とは異なり、PROX EQ コントロールは常に有効で、オムニパターンタイプであっても適用されます。

近接効果については、Shure 社がより詳しい解説を公開しています:

Why does Proximity Effect Occur?

アクシスシフト

マイクロフォンを少し軸外にセッティングして、異なる音質を得ることはレコーディングエンジニアがよく用いる方法です。これは高域を抑え、ボーカルの歯擦音を軽減させるために用いられることが多いでしょう。

この効果は主に音の波長がマイクロフォンのダイアフラムのサイズに近くなる高い周波数(通常5kHz以上)で発生します。指向性マイクロフォンの場合、近接効果による低域周波数のブーストは軸外で使用すると減少します。実際、90度のオフアクシスにおいては本質的に近接効果は生じません。

プラグインの "AXIS" コントロールは、マイクロフォンのアクシス特性を仮想的にコントロールします。例えば45度に設定した場合、オンアクシスの周波数反応はモデル化されたマイクロフォンを45度ずらして設置することと同義になります。

この方法は、マイクロフォンを物理的に回転させると起きるような指向特性をシフトするようなものではありませんが、指向性は一定のままでマイクのトーンを変化させたい場合に便利です。

ステレオ

Sphere のもう一つの強力な機能として、1本のマイクでステレオ収録に対応していることが挙げられます。

ステレオ収録の場合、マイクをソースに対し実際に90度に設置し、フロント出力を左チャンネル、リア出力を右チャンネルとなるようにします。マイクをステレオモードで使用する場合、プラグインは "Sphere 180" を使用します。

左右のダイアフラムは背中合わせとなっているため、チャンネルをモノラルサミングしても位相は完全に保たれます。これによって可能な限り広い音像でのステレオ収録が可能ですが、通常は上図のように音像の中央部分にギャップが生じます。

これは、2つのカプセルを90度のオフアクシスで設置してステレオ収録する際の特徴で、センターの高周波特性が極端に低くなります。しかしワイドなステレオ収録が目的であれば、これは欠点とならないでしょう。このケースでは、マイクの指向性をカーディオイドとスーパーカーディオイドの間に設定することで最良の結果を得られます。スーパーカーディオイドであれば、より広いステレオフィールドを得られることでしょう。

サイマルマイクモデル

レコーディングエンジニアはソースに対して2本以上のマイクを立てて収録することがよくあります。例えばギターアンプの場合、異なるマイクのキャラクターを混ぜてサウンドを形成することもよくあるでしょう。しかし、2本のマイクロフォンは全く同じ位置に設置することはできないため問題が発生する可能性もあります。良い結果を得るには、マイクロフォンのダイアフラム位置を慎重に調整することが必要ですよね?

Sphere プラグインでは2つの仮想マイクロフォンモデルを活用し、モノラル出力を生成するためにそれらをブレンドすることも、Sphere 180 プラグインを使ってステレオ出力を生成することも可能です。仮想マイクロフォンモデルは、物理的には1本の Sphere マイクロフォンから派生するため、位相の一貫性が維持されるという利点があります。

ミックスコントロールを50%とした場合、マイク1とマイク2が等しいバランスのコンビネーションとなります。0%に設定した場合はマイク1のみ、100%はマイク2のみのサウンドになります。2つの仮想マイクロフォンをブレンドすることで、周波数特性のみならず、指向性にも変化を与えることができます。

興味深い点は、この異なるパターンの組み合わせによって、全く新しいパターンが生み出されることです。例えば、オムニマイクと双指向マイクを50%の比率で混ぜ合わせると、カーディオイドパターンが生成されます – リア側の双指向信号が逆相になっているためにフロント側のオムニパターンと相殺され、リアの信号ピックアップが大きく影響を受けることでカーディオイドパターンが作り出されます。

全てのカーディオイドマイクは、オムニと双指向の等しい組み合わせによるものと考えられます。例えばカーディオイドと双指向を同じ比率で組み合わせることで、ハイパーカーディオイドパターンが生成されます。また、カーディオイドとオムニの組み合わせで、サブカーディオイドパターンが得られます。

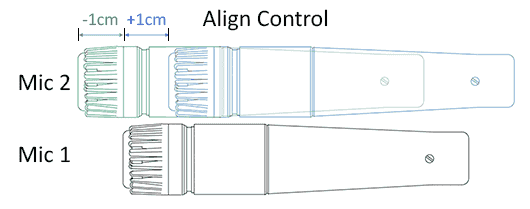

アライメント

位相を揃えること(フェイズアライメント)は通常望ましいことですが、意図的な位相の不一致(ミスアライメント)は時として素晴らしい結果をもたらします。とくにギターアンプのマイキングでは、EQ処理で取り除くことができない耳障りな高域をカットできる可能性があります。

Sphere プラグインの "ALIGN" コントロールは、2つの仮想マイクモデルを最大2cmの間隔で前後させることが可能です。+1cmに設定した場合、マイク2はソースから1cm遠ざかります。0cm設定はマイク1と2が揃っている状態で、-1cmに設定した場合はマイク2がマイク1よりもソースに1cm近い状態になります。

なお、ALIGN コントロールは2つのマイクモデルが有効になっている時にのみ機能します。MIX コントロールが片方のマイクに振り切った状態にある場合、このパラメーターを操作しても変化はありません。

さらなる指向性

Sphere システムでは、実機のマイクロフォンに装備されていない指向性を選ぶことも可能です。これはモデリング処理によって中間のパターンを生成することができるからです。例えば、87 モデルでもスーパーカーディオイドもしくはハイパーカーディオイドパターンを選ぶことが可能となっています。

ほとんどのマルチパターンマイクロフォンは(1930年代に Braunmuhl と Weber によって開発された)デュアルダイアフラムカプセルを使い、マイクロフォン内部で異なる比率で2つのカプセルを電気的に組み合わせることで様々なパターンを生成します。Sphere で生成されたパターンは、そのパターンを得られるよう電気的な改造が施されたされたマイクと非常に近いものとなります。

Townsend Labs では生成したパターンと実際のマイクロフォンにおける測定パターンの比較テストを繰り返しました。例えば 414 マイクロフォンの場合、カーディオイドと双指向の組み合わせで生成したハイパーカーディオイドパターンと実機のハイパーカーディオイド設定を比較した結果はほぼ同じでした。

プラグインではほとんどのマイクロフォンタイプで9種の指向性パターンを扱うことが可能で、実機で用意されているパターンは青色でハイライト表示されます。

Off-Axis Correction™(オフアクシス補正)

この付加情報を音場から取り込むと、Sphere 独自のDSPアルゴリズムを駆使してマイクロフォンの指向特性の異常を補正することが可能になります。この問題は指向性が周波数に依存するという性質によって発生します。前述の通り、一般的なカーディオイドパターンのマイクロフォンは、非常に狭い範囲の周波数帯においてのみカーディオイド指向となります。このような指向性の不安定さは余分なにじみ、過剰な色付け等に繋がる可能性があります。

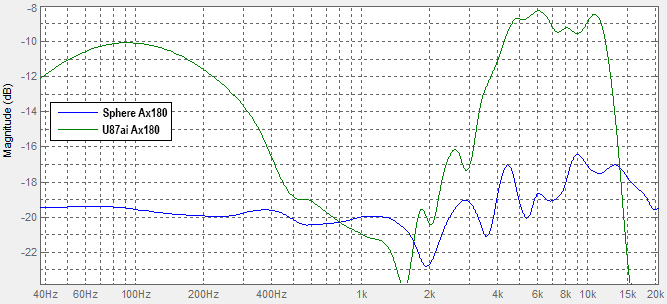

下図は、マイクの背面(180度オフアクシス)からの信号に関する、Neumann U87Ai とオフアクシス補正を使った Sphere マイクロフォンとの周波数特性の比較です。緑色の特性は、U87ai を180度のオフアクシスで、⅙オクターブの平滑化を伴うソースから1mの距離に設置したものです。青色の特性は、Sphere マイクロフォンで Off-Axis Correction™ を有効にした際のものです。

一目で分かる通り、Sphereの特性はよりフラットです。U87 の特性は16dB以上の差がありますが、Sphere マイクは約6dB程度で全体的に滑らかです。Neumann で180度オフアクシスの音がフラットではないのは不思議なことではありません。Sphere マイクを使えば補正が可能となり、はるかに滑らかな特性になるため、自然なルームアンビエンスを得る際に適しています。

Off-Axis Correction™ を理解する上で重要なことは、この機能を有効にすると、オンアクシスの音質を保持しつつマイク1と2の選択パターンに作用します。パターンの組み合わせによっては、明確な変化を確認できるでしょう。

20Hz〜20kHzのフラットな特性

このシステムはフラットな特性のマイクロフォンを実現することも可能です。シンプルに "Sphere Linear" マイクモデルを選択することで、軸上の周波数はフラットで、20Hz〜20kHzまでリニアフェイズになります。

近接効果のため、全ての距離において完全にフラットな特性を持つ指向性マイクロフォンを作成することは不可能ですが、Off-Axis Correction™ の "ON DIST" コントロールではフラットな特性を維持したままマイクの距離を設定することが可能です - これにより多くの場合いおいて、全てのソースがマイクからほぼ同じ距離にある限りはフラットな特性を得られるでしょう。

精度

Sphere L22 マイクロフォンは、ラージダイアフラムコンデンサーカプセルを使用しており、ラージダイアフラムマイクを最も精確にモデリングするために最適化されています。その目標はリイシュー、クローン、またはそれに相応しい現行バージョンを超越することでした。多くのケースにおいてその目的は達成され、高い精度でその魅力を体感して頂けます。

ダイナミックやリボン、スモールダイアフラムコンデンサーなど、他の種類のマイクロフォンにおいては、ラージダイアフラムコンデンサーのエッセンスがちょっぴり加えられた「ハイブリッド」モデルとなります。オンアクシスであれば非常に高い精度を持ち、45度以上のオフアクシスでは忠実度が落ちるかもしれませんが、それでも全体的な指向性は維持します。これらのモデルではクローズマイキングで扱う方がより精確と言えますね。

ギター・アンプ・スピーカーのようにマイク・カプセルに比べてソースが大きい場合、かなりの量のサウンドが軸から外れることを覚えておいてください。また、ロングリボンを持つマイクモデルでは、リボンの他のセクションがソースとは異なる音を拾うため、近距離ではモデリングの精度が低くなることがあります。

Sphere マイクロフォンは非常に低ノイズの設計になっています。Sphere L22 マイクロフォンの等価ノイズ値は7dB-Aです。つまり、モデリング元のマイクよりも可能な限り低ノイズで扱えるということです。

Sphere のモデリングではマイクロフォンの持つ微細な倍音キャラクターもしっかり再現します – これにはトランス、真空管、ディスクリートの電気回路などの要素によるサウンドへの影響も含まれます。ただし、信号過多によるオーバーロード状態の再現はしません。Sphere マイクロフォンは非常に余裕のあるヘッドルームとダイナミックレンジを持った設計になっており、ごく小さなレベルから、非常に高い音圧レベルまでを扱うことが可能です。多くの場合、オーバーロードされたマイクは好まれないでしょう。私はこの技術は大きな利点であると考えています。

実機のハンドリングノイズや破裂音感度についても直接モデリングしていません。破裂音に関する感度は一般的な高品位サイドアドレス型ラージダイアフラムコンデンサーマイクロフォンと同等ですが、Sphere プラグインで選択した指向性とマイクタイプに比例して変化します。一般的にオムニでは感度は最も低く、双指向では最も高くなります。カーディオイドはその間となります。Sphere L22 は直径60mmのヘッドカバーを持ち(U47 と同サイズ)、小さいヘッドカバーのマイクよりも破裂音感度が低くなります。

一般的に、マイクロフォンは他の機器と比べユニットごとのバラつきが大きいため、同じタイプ、同じモデルでも多少の違いが出ます。よって Sphere のアルゴリズムで再現したマイクモデルとお手元にある実機の音は、近しいニュアンスを持っていても完全に一致することはないでしょう。

例えば、現在の Neumann ブランドのマイクロフォン(例:U47 FET、M 147、TLM 103、TLM 49、KM シリーズ)は公称応答から±2dB以内の公差を掲げており、幾つかの AKG ブランドのマイクロフォン(例:C12VR)では±2.5dBまでが許容差とされています。つまり、周波数によっては最大で4〜5dBの差が出る可能性があることを意味しています - これはマイクが新品の状態の話であるので、50年以上を経たビンテージマイクについてはいわずもがなでしょう。

基本的に、マイクロフォンの測定はフリーフィールド、つまりマイクロフォンがマウントなしで無限空間に浮いていると仮定された状態で行われます。実際にはロープロファイルマウントとスタンドを使用して計測が行われますが。SM7 や MD421 などのマウント一体型マイクロフォンについてはマウントを含め測定されます。SM57 等ほとんどのダイナミックマイクについては、通常使用時と同様に付属のマイククリップが使われました。

指向性メーター

Sphere プラグインのもう一つの特徴は、入力された信号のおおよその振幅と方向を示す指向性メーターです。このメーターはベストな指向性の設定に臨む際に役立つでしょう。青いラインが選択されているマイクロフォンの指向性を、変化する黄色のラインは入ってきたサウンドのおおよその音量と方向を示します。

画像は、135度オフアクシス時のある音源のメーターの表示例です。ほとんどの場合、軸から外れた135度の音は「ブリード」とみなされますので、指向性を調整して可能な限りこのサウンドを排除したいと思うでしょう。

Sphere マイクロフォンはその構造上、上下左右からの信号を区別してメーター表示することはできません - 図では左右両方から135度の信号が入ってきているように表示されています。Sphere を含むほとんどのマイクロフォンの指向性は左右対称です。よって左側の信号だけ、あるいは右側だけを排除する、または残すといったことはできません。

メーターはガイドとし、耳で最終決定するというのがベストな扱い方です。実際、指向性メーターはマイクロフォンの近接効果に対して正しく表示できない場合もあります。特に低周波の成分が指向性メーターの反応を乱す可能性があります。しかしこの影響はソースとの距離が分かれば、補正によって最小限に抑えることができます - Off-Axis Correction™ をオンにして距離の調整を行い、より精確な指向性メーターの反応を得るようにしましょう。

残響が多い環境では全方向からサウンドがやってきますから、図の通りメーター表示はより円形に近くなっていきます:

青色の曲線は1kHzにおける指向性を示します。ほとんどのマイクロフォンが一部の周波数において大きく特性が異なってくるでしょう。しかし、一般的なマイクロフォンは通常この周波数帯域の測定結果を標準パターンとして公表していますので、指向性メーターの表示もこの習わしに従っています。

オリジナルの U47 は興味深い例です。カーディオイドとラベルされた2つのパターンがありますが、内ひとつは実際の指向性はスーパーカーディオイドからハイパーカーディオイドの間のどこかにあるのです。このような場合、指向性メーターはマイクの実際のパターンを正しく表示します。

Sphere テクノロジーは Townsend Audio Inc. の特許です。詳細は下記リンク先にてご確認下さい:

Microphone modeling system and method