家のステレオスピーカーでは5.1chや7.1chの効果は再現できなかった

岩崎:「イマーシブ」という言葉が出始めて10年ほどが経ち、ここ3年ぐらいは否が応でもその言葉が耳に入ってくるし、スマホを買い替える時にもその言葉が出てきますよね。僕は1962年生まれですが、生まれた頃にモノがステレオになり、次第にスピーカーが増えてサラウンドになり、今はイマーシブになった。とある本によれば、モノを1Dだとするとステレオは2Dで、サラウンドも2Dの一種。立体的に聴こえるけど平面で囲まれているようなことだと書かれていましたが、それがイマーシブで3Dになったわけです。

齋藤:そうですね。

岩崎:ちなみに昔4chステレオという時代があって、調べてみたら1970年ぐらいに登場して、79年ぐらいに見事に消えていった。それからしばらくは完全にステレオの時代が来て、アナログレコードからCDに変わったのが82年頃。それでも出てくる音は2Dだったわけです。それ以上のものは映画館に行けば体験できましたが、それがいわゆる5.1chサラウンドですね。LFE と呼ばれる低音効果用のスピーカーと、ステレオL/R、真ん中にセンタースピーカー、斜め後ろにリアL/Rで合計5.1ch。なんとなく広がり感はありましたが、それでもまだ平面だったわけです。そこから7.1chになったんでしたっけ。

齋藤:はい。7.1chは5.1chにサイドL/Rを追加したようなものですね。

岩崎:2Dのサラウンドはそこで行き着いたの?

齋藤:それ以上チャンネルを増やすと面倒なことが起きたり、技術的にいろんな不都合やワークフローの面倒臭さが発生したので、急激に違うものになったという感じです。

岩崎:5.1chや7.1chは最低でもその数のスピーカーがないと再生できないから、そのためのシステムを組まないといけないのが最大の欠点だったよね。家のステレオスピーカーでは、5.1chや7.1chの効果は再現できなかった。でもヘッドホンで聴くことはできたんですか?

齋藤:バイノーラルという技術を使って、空間をエミュレーションして聴かせるためのものがありました。

スピーカーの数を変えても、ヘッドホンで聴いても、互換性があるのがアトモス

岩崎:バイノーラルというと人形の頭があって、耳の部分にマイクがあって、人間の耳にどう聴こえてくるかをそのまま収録できるバイノーラルマイクというものがありますよね。

齋藤:僕が子供の頃の70年代の生録ブームの時に、オーディオマニアの人達がやっていたバイノーラル録音が、まさにそれでした。自分の耳に仕込めるマイクで収録して、そのままイヤホンで再生すると、入ってくる音と再生する音が同じように聞こえるという。それで鉄道の音を録ると、目の前を電車が横切る音や、後ろから呼びかけられた声が聞いた通りに再生できたりしました。このバイノーラル効果の要因であるHRTF(頭部伝達関数)というのがありまして、パラメーターも3Dを使うことによって、上も横も下も認識できるようになります。

岩崎:でも耳は2つしかないじゃないですか。逆相が感じられるのはわかるけど、ヘッドホンは同軸スピーカーみたいなもんだよね。どうして上下が感じられるの?

齋藤:不思議ですけど、それはたぶん人間の耳が持っている構造や、認識の仕方のせいだと思います。音の時間差や周波数特性の差だけではなく、反射する感じや距離も含めて3Dを感じる何かを持っているらしいです。例えば、上からバーンと音がしたらわかるじゃないですか? あれを再現しているんです。

岩崎:なるほど。バイノーラルがなかったら、その後のイマーシブ・サウンドは違うものになっていたかもしれないね。Dolby Atmos(以下、アトモス)がこんなに発展したのは、その効果をある程度ヘッドホンで再現できるからだと思うけど、そこにバイノーラルの技術は使われているの?

齋藤:はい、使われています。

岩崎:とすると12台のスピーカーを組んで、全部キャリブレーションして調整も済ませたアトモス環境と、スマホとイヤホンで手軽に聴けるアトモス環境があるわけだ。例えば前者を「オフィシャルアトモス」、イヤホンで聴くのを「イージーアトモス」なんて呼び分けたりすることは?

齋藤:それはないですね。逆にそこがミソで、ヘッドホンだろうがスピーカーだろうが、スピーカーの数を変えても互換性があるような方式を採用しているのがアトモスなんですよ。

岩崎:今のイマーシブ・オーディオのメインストリームに立っているのは、アトモスだと考えていい?

齋藤:そうですね。例えば 360 Reality Audio や DTS:X など色々なフォーマットがありますが、映画館の音響方式とかを見ると、立体音響のシェアとしてはアトモスがほとんどじゃないでしょうか。

岩崎:音響設備が完璧に整備されている映画館もあれば、5.1chでしか再生できない劇場もあるじゃないですか? いま最先端の映画館であれば、どんなフォーマットが来ても大丈夫なくらい、たくさんのスピーカーが埋まっていたりするのかな。

齋藤:アトモスの場合、最低スペックとかはあると思うんですが、スピーカーの数もスケーラブルで、Dolby の認証をクリアしていれば大丈夫だったと思います。アトモス対応でありつつ、DTS:X 対応の映画舘もありますが少ないですね。

身近なフォーマットは Apple Music などのストリーミング配信

岩崎:ここ(フックアップ・ショールーム)にあるアトモス環境は7.1.4chですよね。スピーカーがセンターに1つ、左右に2つ(=ステレオL/R)、真横に2つ(=サイドL/R)、斜め後ろに2つ(=リアL/R)、斜め上前方に2つ(=フロントハイトL/R)、斜め上後方に2つ(=リアハイトL/R)、そしてサブウーファーが1つ。これで7.1.4ch。スピーカーの数で言うと12台ですね。アトモスのフォーマットとしては9.1.6chとかもありますが、まずは7.1.4chに的を絞って覚えればいい?

齋藤:そうですね。

岩崎:アトモスに光学メディアのパッケージはあるんですか?

齋藤:Blu-ray Audio があります。Dolby TureHD 対応のBlu-rayプレイヤーと、アトモスをデコードできるAVアンプがあれば再生できます。ただ、一番身近なフォーマットは Apple Music などのストリーミングですね。

岩崎:ストリーミングの音質は、44.1kHz/16bitのWAVと比べてどうなの?

齋藤:現在のアトモスは48kHzでストリームされますが、Dolby Digital Plus の非可逆圧縮がかかっています。フォーマット単体で見ると圧縮がかかっていて不利に感じるかもしれませんが、マルチチャンネルであることもあってか、実際に聴くと悪い印象はないですね。

岩崎:12ch分のデータが送られてくるから、ものすごくバッファが必要とか、そういう理由で圧縮がかけられるのかな。データだけで言うと、圧縮がかかっていないCDの方が音質はいいということだね。非圧縮のBlu-rayオーディオでパッケージとして持つことに、ある種の意義はあるわけだ。時代が進んで伝送速度がすごく速くなって、バッファを溜めて出すのもすごく速くなったら、ハイレゾでアトモスができる日が来るかもしれないね。

齋藤:そんな日が来てもおかしくありません。話はそれますが、KORG の Live Extreme という配信システムの中で、アトモスの TrueHD 方式の配信ができるようになったんですよ。そこでは圧縮されていない24bitのデータが欠落なく降りてきます。そういうことをやっているところもあります。ただ一般的な配信では、おそらくサーバーの都合とか、受け手の伝送速度の問題とかがあるので、今後も圧縮がかかるんじゃないでしょうか。

岩崎:なるほど。ところで齋藤君はイマーシブのミキシング・コンテストで優勝したことがあるんだよね。

齋藤:はい、アメリカの EMBODY というプラグインメーカーが主催したコンテストでした。EMBODY はヘッドホンをイマーシブ化したり、スピーカー・シミュレーションをするためのプロ向けの製品を作っているメーカーで、そこがアトモス用のスピーカーシステムをヘッドホンで再現するエミュレーション・プラグインを販売していたので、その販促のために開催されたんだと思います。サウンドトラックのアトモスミックスとかで有名なアラン・マイヤーソンというエンジニアがいて、彼の部屋のエミュレーション・プラグインを僕がたまたま持っていたんです。そしたらミキシングコンテストを2023年の冬にやるというから、面白そうだと思って参加したら、たまたま優勝してしまいました。他の参加者との比較もできるし、何位に入るかで自分のミキシングスキルがなんとなくわかるじゃないですか。

岩崎:アトモスミックスはステレオミックスほどまだ正解がないじゃないですか? スピーカーがこれだけの数になると、いろんなアプローチがあるわけで、たぶん正解はないというか、何をしてもいい。ステレオもそういうところはあるけど、アトモスはまだ未開の地だよね。とはいえ、主流となるやり方はある程度あると思うから、そのコンテストでグランプリを取ったということは、いわゆる「斎藤アプローチ」もアトモスミックスの中で、ひとつの場所を取ったということに他ならないと思います。

第2回に続く

写真:桧川泰治

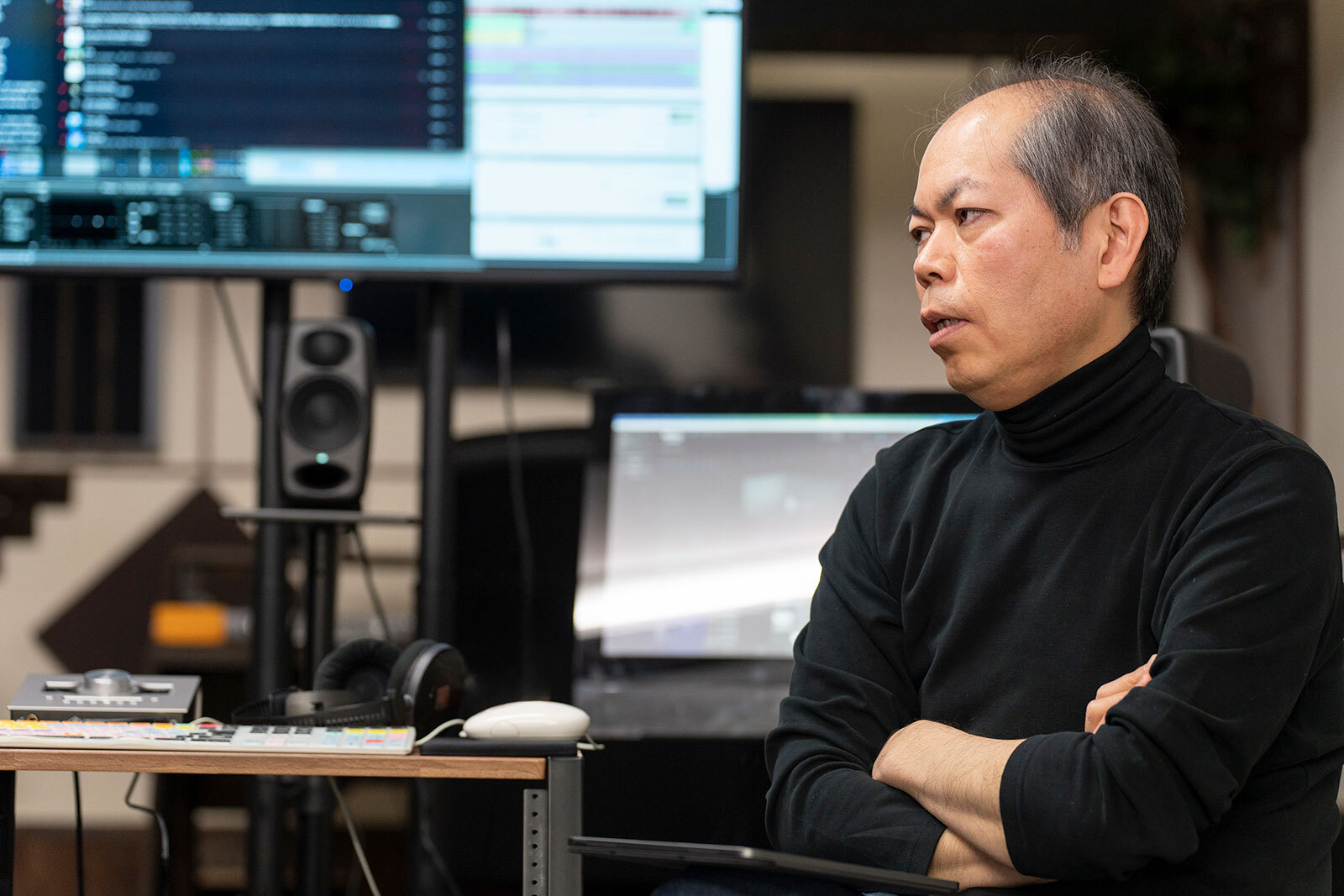

岩崎元是(いわさき もとよし)

作/編曲家、ボーカリスト。80年代ジャパニーズ・シティポップ全盛期のアーティスト活動を経て、その後スタジオ・コーラス・ミュージシャン、作/編曲家として多くの作品に参加。J-POP、アニメ、劇伴、ゲーム関連、CM等、幅広い制作に携わり、近年はミキシング、マスタリング等のエンジニアリングも自身で手がける。クリエイトの範囲を益々広げる、自称「歌わぬシンガーソングライター」。

齋藤晴夫(さいとう はるお)

1987年日本電子専門学校卒業。discomate studioでの研修を経てmit studioに所属。25歳でアシスタントを卒業、チーフエンジニア就任。1999年4月、12年勤めたmitスタジオを退社。元ビクタースタジオのエンジニア臼井伸一氏と“THERMAL MIX”を結成。フリーランスエンジニアとして活動開始。2019年、Dolby Atmosと出会い、翌年自宅にDolby Atmos 7.1.4 Mix環境を構築。2023年、アメリア カリフォルニア州のEMBODY社が主催する“Overdrive Immersive Mix Conpetition”にて優勝。現在もDolby Atmosのレコーディングからミックスまでを実践中。

https://www.haruosaitoh.com

・Dolby Atmos 関連に特化した note 記事

https://note.com/haruo_saitoh