常に意識しているのは、「トーン」と「フィーリング」

- 近年では、UADプラグインの数々のアンプ・モデルをはじめ“OX Amp Top Box”(リアクティヴ・ロードボックス)などでエレクトリック・ギター・サウンドへの親和性を高めつつあるUAですが、ハードウェアとしてのストンプ・ボックス部門への参戦には驚かされました。スタッフの中には、そうした分野を得意とするエンジニアがいるのですね?

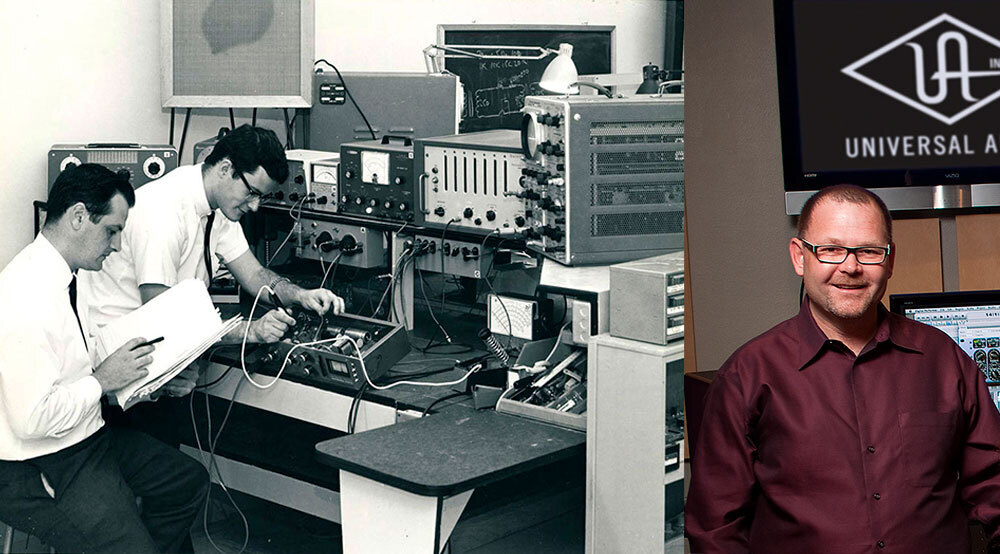

私などはまさにそうですね。今はUA社でシニア・プロダクト・デザイナーとして働いていますが、これまで30年以上に渡って、Line 6をはじめとする様々な楽器ブランドでこうした事業に携わってきました。もはや、ギターやギター・サウンドに関わる開発の全てが、私の仕事といってもいいくらいですよ。

- DAWワーク・フローを伴うスタジオ・ツールとしてのUA製品の実力は誰もが認めるところです。UAFXシリーズの開発では、もちろんそこで培ったノウハウも生かされているのですよね?

今まで世に出た素晴らしいレコーディング機材を最も正確に再現するメーカーとして、我々UA社は知られています。こうした技術が下地にあったおかげで、今回も、例えばプレート・リヴァーブとかヴィンテージ・アナログ・コーラスといった特定のアルゴリズムにおける研究開発は、初期段階からとてもスムースでした。しかし、それだけではありません。すでにUAD2プラグインにあったエフェクトでも、UAFX用にさらにリフレッシュと微調整をしています。特に、2つの個別のステレオ信号経路のために専用のデュアル・プロセッシングを行なったことで、素晴らしくクールな音響特性を追加できたと自負しています。

- 一部には、“OX”に使われていたテクノロジーも応用されていると聞きましたが?

UAFXチームの中心となっているのは、“OX Amp Top Box”のダイナミック・スピーカーやルームのモデリングを開発したときと同じメンバーですからね。今回も、チューブ・コンプレッションやスプリング・リヴァーブ・タンクをドライヴしたときの倍音の状態をより正確にキャプチャーする新技術の開発に、彼らの協力は欠かせませんでしたよ。

- UAで使用されるようなハイ・エンド・オーディオに適合した再生能力が、ギターではハイ・スペック過ぎると感じることはありませんか?

テープ・エコーなどが良い見本です。そうした独特のプリアンプ特性を持つクラシック・エフェクトは、1kHz以上の周波数帯がほとんど減衰していたりしますからね。それは現代の感覚からすれば、かなりひどいオーディオ・スペックですが、ギター・アンプにつないだ途端、素晴らしいトーンを生み出すことを私たちは知っています。ギタリストは、常に自分の耳を使ってそれが良い音かどうかを判断します。そこにスペックは関係ありません。高度な再生技術があるからといって、結局、そこから何かを取り除いたり追加したりして良いわけではないのです。我々が常に最高のスペックを目指すのは、再現しようとするハードウェアの音響的なキャラクターにより広く対応するためでしかありません。

- なるほど。オーディオ的スペックを高めることと、ハイ・ファイなサウンドにすることは全く別の話なのですね。

その通りです。サウンドの設計で、私が常に意識しているのは「トーン」と「フィーリング」です。UAFXがあれば、出したいギター・サウンドのインスピレーションがすぐに湧く……もし、プレイヤーにそう感じてもらえたならば、私はその時こそ、心の底から「良い仕事をしたな」と思うでしょうね。

回路図には、ハードウェアに潜む「音色の魔法」は載っていない

- UAFXシリーズのために作られた完全新作のエフェクトはありますか?

もちろんです。このUAFXペダル専用に開発されたものがいくつもありますよ。ここ2年間は、DSPチームと作業をして、“Tape EP-III”や“Analog DMM”といったディレイ、そしてリヴァーブの“Spring 65”など、新しいアルゴリズムの構築を進めてきました。モジュレーションだと“Phaser X90”、 “Dharma Trem 61”、“Trem 65”などですね。

- ヴィンテージ機器の場合、リファレンスとなる個体を集めるだけでも大変だったはずです。実際、UAではどのような手順でモデリングを行なっているのでしょうか?

多くの場合、作業に関わる機材を事前に複数台確保するところからプロジェクトがスタートします。しかし、その前にひとつだけやることがあります。それは、サウンドに差のあるいくつかの世代のユニットを、時間をかけてじっくり聴き比べていくことです。それだけで、まず数か月はかかりますね。

- 確かに、リヴィジョンの違いにより、同じモデルとは思えないほど音が違っていたりしますよね。

今回で言えば、“Echoplex”モデルである“Tape EP-III”の開発はまさにそれでしたね。この本当にユニークなモデルの本質を見極めるためだけに、実に20種類ほどのテープやユニットを試しました。“Echoplex”は、プリアンプやカートリッジそのものの解析にもかなりの注意を払う必要があったため、常に気を抜けませんでしたね。そこから今度は、入力ジャックと出力ジャックの間にあるすべての実物のコンポーネントを物理的に調べます。これは、アルゴリズムのコアになるトーンが、オリジナルのハードウェアと全く同じに聴こえるようにするため、避けては通れない手順なのです。所詮、回路図は基本的な「地図」のようなものでしかありません。実際の基板上のレイアウトや部品の値の誤差、経年変化などはどこにも表記されることはありません。本物のハードウェアが持つ「音色の魔法」の鍵となる何かなんて、そこには載っていないのです!

- 最終的には、どこまでやればモデリング作業は完成するのでしょうか?

私は開発の終盤で、自分にひとつのルールを課しています。まず、同じ演奏データをコピーして2台の実際のヴィンテージ機器、さらに開発中のモデリング・マシンの1台にそれぞれ通し、比較しながら微調整してみるのです。そして、その日の終わりに、ブラインドによるA/B/Cテストをしてみるんですよ。最終的に2台のヴィンテージ機器を通したものとモデリングしている機器とで区別がつかなくなれば、完了というわけです。

- UAFXは、外部端末(スマートフォンなど)を介した専用アプリケーションで特定の機能を操作できるそうですね?

はい。本体のバイパス方式をトゥルー・バイパス、バッファード・バイパスの2つから選択できるようになります。“Starlight Echo Station”や“Golden Reverberator”では、ライヴ・モードとプリセット・モードの切り替え時にトレイル(スピルオーヴァー)が基本設定となっていますが、それをオフにすることもできますよ。あと面白いのが、プリアンプのカラレーションですね。プリアンプ・カラレーション・モードを有効にすると、“Echoplex”や“Deluxe Memory Man”といった実機が持つ、リアルな信号経路をモデリングした色付けがドライ信号に付加されます。これにより、ヴィンテージ機器が持つ真のアナログ・トーンと倍音を、あなたのサウンドのコアとして活用できるようになるわけですね。

- では最後に、UAFXの登場に心躍らせていた日本のユーザーへのコメントはありますか?

我々の追求したトーンが、皆さんのギター演奏や音楽制作に少しでもインスピレーションを与えることができたなら、これ以上の喜びはありません!

取材・文:今井 靖 Yasushi Imai

※The EFFECTOR BOOK Vol.51の掲載記事より転載

ジェームス・サンチャゴ

ブードゥーラボやLine 6で製品開発に携わっていた経験を備えたベテラン・エンジニア。現在はこれまでの経験を活かし、UAでシニア・プロダクト・デザイナーを務めている。